Der Sänger, der Amerika aufs Korn nahm

Mach’s gut, Tom Lehrer.

Es ist wohl ein Stück weit Zufall, welche kulturellen Figuren das eigene Bild eines Landes prägen – vor allem, wenn man Hunderte oder Tausende Kilometer davon entfernt aufwächst. Es hängt davon ab, was einem bei der ersten Reise dorthin begegnet, und davon, welche Serien, Alben oder Comedians die ersten Freunde lieben, die einem dieses unbekannte Terrain erschließen.

Mein Bild vom Vereinigten Königreich ist – aus eben solchen zufälligen Gründen – stark geprägt von den Sitcoms, die mein enger College-Freund Will am meisten liebte. Mein erster Eindruck vom britischen Klassensystem entstand durch Fawlty Towers, mein Gefühl dafür, wie Großbritannien mit seiner Geschichte umgeht, durch Blackadder, mein Verständnis des politischen Betriebs durch Yes, Minister. Inzwischen habe ich meine Informationsquellen und Perspektiven auf Großbritannien hoffentlich ein wenig erweitert – aber irgendwo auf einer tieferen, nie ganz verschwindenden Ebene bleiben Basil Fawlty, Captain Blackadder und Sir Humphrey.

Die amerikanische Kultur war während meiner Kindheit in Deutschland so allgegenwärtig, dass meine ersten Bezugspunkte deutlich weniger individuell ausfallen. Wenn ich nach der Schule den Fernseher einschaltete – wir hatten nur drei Sender, weil meine Mutter das Fernsehen zutiefst verachtete und daher kein Kabelanschluss in Frage kam, gleichzeitig aber viel zu beschäftigt war, um meine Bildschirmzeit ernsthaft zu kontrollieren –, liefen meist die Schlümpfe oder Sesamstraße, ALF oder Die Simpsons, Die Bill Cosby Show oder Eine schrecklich nette Familie. Wie fast jedes Kind, das in den 1980er-Jahren im Westen geboren wurde, war ich mit der amerikanischen Popkultur bestens vertraut, lange bevor ich je amerikanischen Boden betrat.

Das änderte sich allmählich bei meinem ersten Besuch in den USA, 1994, als meine Mutter beim Spoleto-Musikfestival in Charleston, South Carolina auftrat. Meine kulturellen Erinnerungen an diese Reise beschränken sich allerdings auf drei Dinge: Ich entwickelte eine alles überstrahlende Hash Browns Sucht. Als ein Kollege meiner Mutter großzügig anbot, zu meinem zwölften Geburtstag eine Poolparty zu schmeißen, bestand meine Mutter – ohne die Dimensionen amerikanischer Fastfood-Portionen zu kennen – darauf, eine Domino’s-Pizza pro Kind zu bestellen. Und aus irgendeinem völlig unerfindlichen Grund, den ich bis heute nicht rekonstruieren kann, tauchte Sandra Bullock auf dieser Poolparty auf.

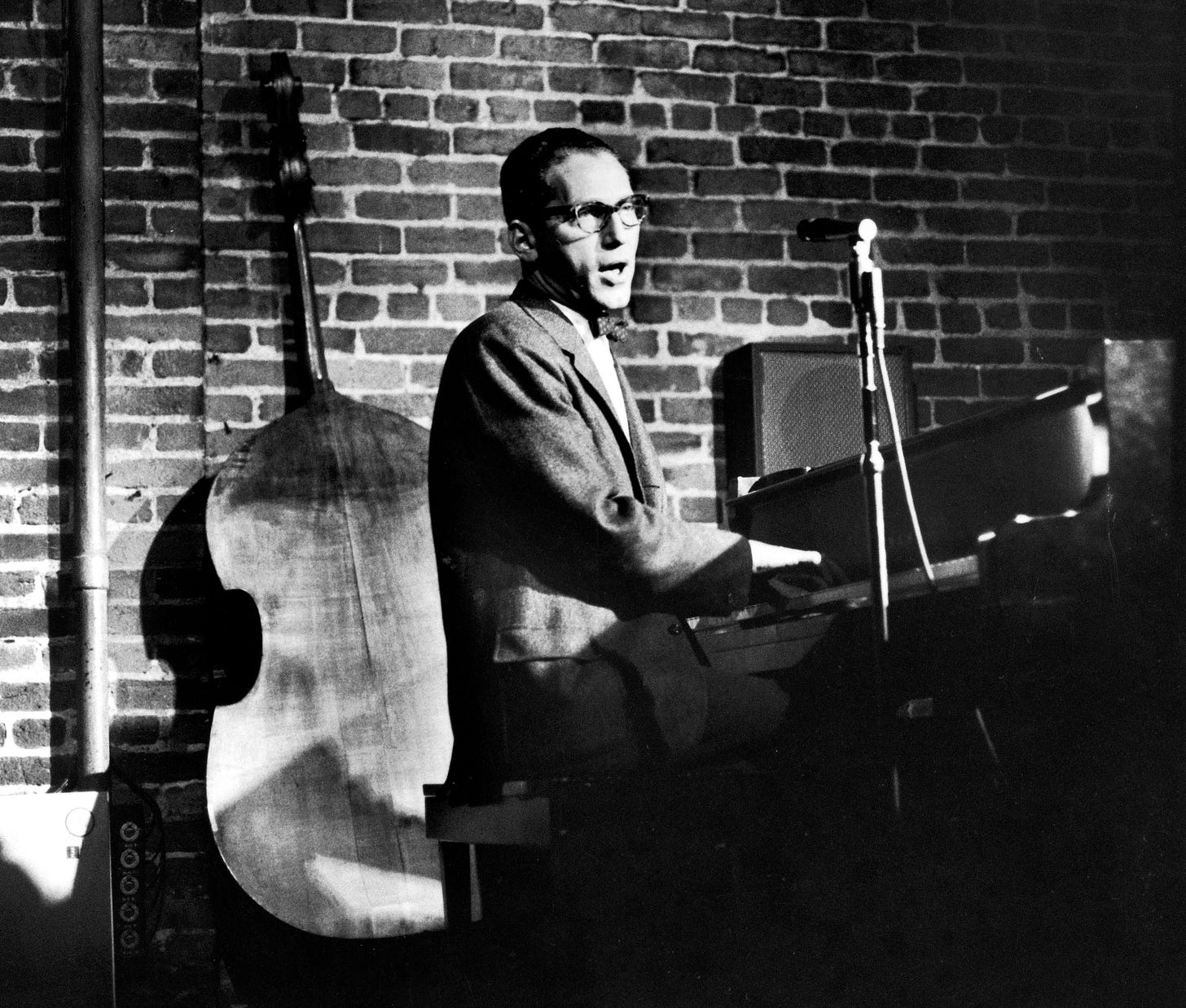

So kam es, dass ich bei meinem zweiten Besuch in den Vereinigten Staaten – ein paar Jahre später – zum ersten Mal mit einem Stück eher obskurer amerikanischer Kultur in Berührung kam, das mein Bild jenes Landes prägen sollte, das heute meine Heimat ist. Im Wohnzimmer meiner Tante in Morningside Heights saß eine Runde alter Freunde beisammen. Sie erinnerten sich an die späten 1960er-Jahre, als sie – frisch aus Polen ausgewiesen – in New York angekommen waren. Irgendwann legte jemand eine CD ein: That Was the Year That Was von Tom Lehrer, einem Singer-Songwriter, der vor ein paar Tagen im Alter von 97 Jahren in Cambridge, Massachusetts, verstorben ist.

Ich hatte noch nie von Lehrer gehört, verstand kaum, was er sang, und mir fehlte jeglicher Kontext, um seine zahlreichen Anspielungen auf die damalige Politik einordnen zu können. Die Musik war heiter und locker, die Stimme fest und freundlich. Und doch – obwohl ich mit vielen Pointen rang – spürte ich, dass hinter der Harmlosigkeit eine gehörige Portion unterschwelliger Giftigkeit lauerte.

„Ich bin sicher, wir sind uns alle einig, dass wir einander lieben sollten“, sagt Tom Lehrer zu Beginn seines Lieds National Brotherhood Week, dem ersten Track auf dem Album. „Und ich weiß, dass es Menschen auf der Welt gibt, die ihre Mitmenschen nicht lieben – und ich HASSE Leute wie die!“

Das Lied geht so weiter:

Alle Protestanten hassen Katholiken

und die Katholiken hassen Protestanten

die Hindus hassen Moslems

und alle hassen die Juden.

Doch in der National Brotherhood Woche

ist Nationale Jeder-lächelt-jedem-zu-Hood Woche

Sei nett zu Leuten, die minderwertig sind

Nur eine Woche lang – also keine Angst

Sei dankbar, dass es nicht das ganze Jahr so ist!

Ich war wie verzaubert.

Als ich an diesem heißen Sommertag Mitte der 1990er-Jahre zum ersten Mal Lehrers Album hörte, war es bereits dreißig Jahre alt. Inzwischen sind noch einmal drei Jahrzehnte vergangen. Manche Lieder wirken heute wie ein Echo ihrer Zeit – etwa wenn Lehrer sich darüber lustig macht, wie sehr die vermeintlichen Sachzwänge des Kalten Kriegs die politischen Entscheidungsträger dazu verleiteten, die gerade erst vergangene Geschichte des Zweiten Weltkriegs auszublenden.

Etwa in seinem „Wiegenlied“ über einen mittlerweile verworfenen Plan, „unseren gegenwärtigen Freunden wie Frankreich und unseren traditionellen Freunden wie Deutschland“ Atomwaffen zur Verfügung zu stellen:

Schlaf, Kindlein, schlaf, in Frieden und Ruh

Kein Feind ist nah, mach die Äuglein jetzt zu

Wir haben Raketen, für den Weltfrieden –

und einer der Finger am Knopf wird ein deutscher sein.

[…]

Einst waren die Deutschen kriegslüstern und roh,

doch das ist längst vorbei, sowieso.

Wir haben ihnen 1918 eine Lektion verpasst –

seitdem halten sie sich ziemlich zurück.

Der giftigste Spott aber tropfte in einem Lied über Wernher von Braun. Als Mitglied der NSDAP hatte von Braun eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung jener Raketen gespielt, mit denen das Dritte Reich während der „Blitz“-Angriffe London bombardierte. Nach dem Krieg holten ihn die Amerikaner in die USA, wo er maßgeblich zur Entwicklung des Raumfahrtprogramms beitrug.

Doch Lehrer bestand nun darauf, man solle die Vergangenheit ruhen lassen:

Sag nicht, er sei ein Heuchler,

sag lieber, er sei unpolitisch.

„Wenn die Raketen einmal starten –

wen kümmert’s, wo sie landen?

Das ist nicht mein Ressort“, sagt Wernher von Braun.

Manche verlieren harte Worte über diesen Mann von Rang.

Andere meinen, wir sollten eher dankbar sein.

So wie die Witwen und Krüppel im alten London Town,

die ihre üppigen Renten Wernher von Braun verdanken.

Einige von Lehrers Witzen sind fest in ihrer jeweiligen historischen Epoche verankert. Doch andere kommen mir auch Jahrzehnte später wieder in den Sinn – meist ausgelöst durch aktuelle Schlagzeilen. Als etwa Kamala Harris positiv auf Covid getestet wurde, beeilte sich das Weiße Haus – das bis dahin keine Gelegenheit ausgelassen hatte, die enge Zusammenarbeit innerhalb der „Biden-Harris-Administration“ zu betonen – plötzlich klarzustellen, dass Joe Biden kein „enger Kontakt“ von ihr gewesen sei. Mir schoss sofort Lehrers Lied über Hubert Humphrey durch den Kopf, jenen Vizepräsidenten, den Lyndon B. Johnson während ihrer gesamten Amtszeit konsequent ignorierte:

Zweite Geige zu spielen ist hart, ich weiß

vor allem, wenn man dir nicht mal einen Bogen gibt.

Auf dem Album macht sich Tom Lehrer außerdem über vermeintlich progressive Bildungsexperimente lustig, die alles nur unnötig verkomplizieren – in New Math; er spießt Amerikas Hang zur militärischen Machtdemonstration in Send the Marines auf („Denn Macht hat recht, / und bis sie das Licht erblicken, / muss man sie respektieren, / bis jemand, den wir mögen, gewählt ist“); und nimmt in Who’s Next? die weltweite Angst vor nuklearer Aufrüstung aufs Korn („Ägypten will auch eine, / nur so, zur Abschreckung. / Israel wird nervös, / will eine zur Selbstverteidigung. / ‚Der Herr ist mein Hirte‘, sagt der Psalm, / ‚doch sicherheitshalber hätten wir gern ’ne Bombe‘“).

Doch es ist das wehmütige Lied, das Lehrer zum Gedenken an den Dritten Weltkrieg geschrieben hat – in der Ahnung, dass es nach einem solchen Ereignis vermutlich nicht mehr viel zu gedenken gäbe –, das mir als Erstes in den Sinn kam, als ich heute Morgen vom Tod Tom Lehrers erfuhr:

Little Johnny Jones

war ein US-Pilot

und alles andere als ein Angsthase.

Er war mächtig stolz,

als der Dritte Weltkrieg ausbrach –

keine Spur von Furcht,

nein, Sir!

Und das hier war seine Botschaft

auf dem Weg nach Armageddon:

Tschüss, Mama,

ich bin dann mal weg –

muss noch kurz die Bombe abwerfen.

Wart nicht auf mich!

Aber auch wenn ich verreis’,

komm ich zurück nach Haus –

selbst wenn’s nur

ein Trümmerhaufen ist.

[…]

Ich seh dich wieder,

wenn der Krieg vorbei ist –

in anderthalb Stunden!

Mach’s gut, Tom.

Trotz all seiner Sorgen um die Zukunft hat er ein bemerkenswert glückliches Leben geführt. Gerade jung genug, um nicht am Zweiten Weltkrieg teilnehmen zu müssen, besuchte er die Horace Mann School und später die Harvard University. Während seiner Zeit als Mathematik-Doktorand fing er an, auf dem Campus ein paar Lieder zu spielen – und wurde eher zufällig zu einer Art nationalem Halbstar. Sein erstes Album, im Eigenverlag herausgebracht, mit einer Startauflage von 400 Exemplaren nur per Post bestellbar, verkaufte sich rund eine halbe Million Mal.

Doch in einem Punkt war Lehrer ganz offensichtlich ein Kind einer anderen Ära: Er hatte kaum Interesse am Rampenlicht. Nur in kurzen Phasen seines Lebens trat er öffentlich auf oder schrieb neue Lieder. Und obwohl seine Songs klar seine linksliberale politische Haltung erkennen lassen, konnte er sich mit jener demonstrativen, politisch engagierten Satire, die später große Teile der amerikanischen Kulturlandschaft eroberte, nie anfreunden. Lange bevor sich heutige Kritiker über den Aufstieg der sogenannten „Clapter Comedians“ beklagten, stellte Lehrer klar: „Mein Ziel war, dass die Leute lachen – nicht applaudieren. Wenn das Publikum klatscht, zeigt es nur, dass es mir zustimmt.“

Die meiste Zeit widmete sich Lehrer daher eigentlich der Mathematik. Er lehrte an renommierten Hochschulen wie dem MIT und arbeitete zeitweise in Los Alamos. In den letzten Jahrzehnten seines Berufslebens war er an der University of California in Santa Cruz tätig, wo er seine Lehrverpflichtungen zwischen dem Mathematikdepartment und dem Fachbereich für Performance Studies aufteilte.

Ein Vermächtnis zu hinterlassen – das war nie seine Sache. Sein Stil musikalischer Satire ist heute weitgehend verschwunden. An familiären Bindungen scheint er wenig interessiert gewesen zu sein; auf die Frage, ob er je geheiratet habe oder Kinder habe, antwortete er trocken, er sei „in beiden Fällen nicht schuldig“. Auch finanziell strebte er nie nach Maximierung seines Ruhms: Vor einigen Jahren erklärte er, sämtliche seiner Texte und Melodien seien ab sofort gemeinfrei – was auch erklärt, warum ich hier so großzügig aus seinen Liedern zitieren konnte.

Und doch – vielleicht sogar gegen seinen eigenen Willen – hat Tom Lehrer ein bleibendes Erbe hinterlassen: Er hat mein Bild jenes Landes, das er in seinen unvergesslichen Songs so liebevoll seziert hat, tief geprägt. Und nicht nur meines.

Dieser Text wurde mit Hilfe von KI übersetzt und von Niya Krasteva redigiert.