Hochschulen erliegen der Macht der KI

Hier ist eine bessere Strategie, um Studierende auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz vorzubereiten.

Wenn dir meine Artikel und Podcasts gefallen, abonniere dich jetzt – oder leite sie an Freunde weiter –, damit dieser Substack weiter wachsen kann!

Wir befinden uns an jenem merkwürdigen Punkt der Einführungskurve einer revolutionären Technologie, an dem zwei scheinbar widersprüchliche Dinge zugleich zutreffen: Es ist deutlich geworden, dass künstliche Intelligenz die Welt verändern wird. Und zugleich ist ihre unmittelbare Wirkung noch so gering, dass man sich gerade noch einreden kann, es werde schon nicht so kommen.

Nirgends zeigt sich das deutlicher als auf dem Universitätscampus.

Der Großteil der Aufgaben, mit denen Studierende traditionell bewertet wurden – und die sie vor allem herausfordern sollten –, lässt sich inzwischen mühelos an ChatGPT auslagern. Das gilt für den Essay, die klassische Form der Leistungsüberprüfung in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern. Während die besten Studierenden KI-Modelle noch übertreffen können, führt eine Kombination aus technischem Fortschritt und allgegenwärtiger Noteninflation dazu, dass jeder, der sich mit einer 1- oder vielleicht einer 2+ zufriedengibt, sich selbst an Spitzenuniversitäten problemlos bis zum Abschluss durchmogeln kann.

Ähnliches gilt für die vorherrschende Prüfungsform in vielen naturwissenschaftlichen Fächern. Wenn überhaupt, dann sind KI-Modelle, die in Mathematik- und Naturwissenschaftsolympiaden Spitzenwerte erzielt haben, sogar noch besser darin, die Fragen in Übungsblättern der Biologie-, Chemie-, Physik- oder Informatikkurse zu beantworten.

Die meisten Professoren reagieren auf dieses Problem, indem sie es ignorieren.

Einige befinden sich in offenem Verdrängungsmodus: Viele Akademiker und Autoren haben sich selbst überzeugt, dass die bekannten Schwächen von Chatbots – etwa ihre Neigung zu Halluzinationen – sie weit weniger kompetent machen, als sie tatsächlich bei einer Vielzahl akademischer Aufgaben sind. Während ein beträchtlicher Teil ihrer Studierenden längst KI-generierte Arbeiten einreicht, versichern sie sich gegenseitig stolz, ihre Kurse seien zu anspruchsvoll oder zu humanistisch, als dass irgendeine Maschine sie verstehen könnte.

Andere sind sich des Problems nur allzu bewusst, wissen aber nicht recht, wie sie damit umgehen sollen. Wenn man den Verdacht hat, dass eine Aufgabe mit Hilfe von KI erledigt wurde, ist es äußerst schwierig, das zu beweisen, ohne eine Konfrontation mit dem Studenten zu riskieren, die sicher peinlich verläuft und womöglich sogar zu einer formalen Beschwerde führt. Und selbst wenn es gelingt nachzuweisen, dass jemand geschummelt hat, wartet ein langwieriger und frustrierender bürokratischer Prozess – an dessen Ende die Hochschulleitung mit großer Wahrscheinlichkeit eine äußerst milde Strafe verhängt oder die Professoren anweist, ein Auge zuzudrücken.

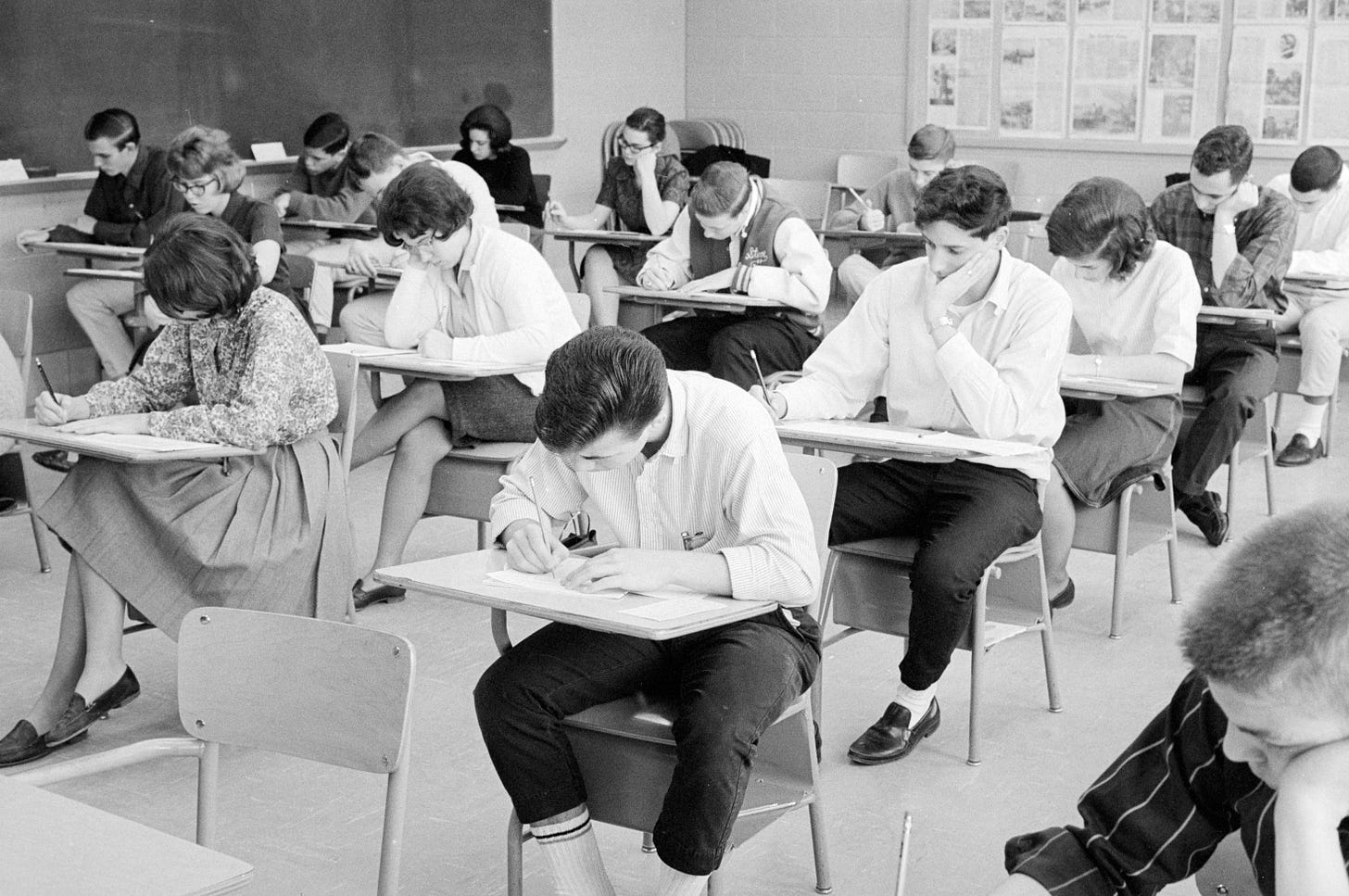

Alternative Formen der Leistungsbewertung könnten einen Ausweg bieten. Doch mündliche Prüfungen und Präsenzklausuren mit Stift und Papier sind aus der Mode gekommen. Sie dürften den Unmut der Studierenden hervorrufen – und erfordern ohnehin deutlich mehr Aufwand. So bleibt selbst für jene, die das Problem klar erkennen, der Weg des geringsten Widerstands: so zu tun, als existiere es nicht.

Ein alter sowjetischer Witz lautete: „Wir tun so, als würden wir arbeiten, und sie tun so, als würden sie uns bezahlen.“ An vielen Hochschulen heute tun Studierende lediglich so, als würden sie ihre akademischen Aufgaben erledigen. Noch lesen die meisten Professoren gewissenhaft und kommentieren die Leistungen von ChatGPT; aber ich vermute, dass einige von ihnen zunehmend dazu übergehen werden, auch die Bewertung an künstliche Intelligenz auszulagern. Damit hätten die Hochschulen ein neues Stadium der KI-Dekadenz erreicht: Die Studierenden tun so, als würden sie ihre Aufgaben machen, und die Professoren tun so, als würden sie sie benoten.

Verdrängung wird jedoch nicht für immer eine Option bleiben.

In den kommenden Jahren wird die Technologie weiter voranschreiten. Studierende, die während ihrer gesamten Schulzeit KI-Werkzeuge genutzt haben, werden an den Hochschulen ankommen. Sie werden deutlich geübter darin sein, diese Werkzeuge für klassische Aufgaben einzusetzen. Manche werden sogar fähig sein, mit Hilfe dieser neuen Werkzeuge tatsächlich beeindruckende Leistungen zu erbringen. Die Fiktion, dass traditionelle Formen der Leistungsüberprüfung sinnvoll sind oder dass ein Hochschul-Notendurchschnitt Arbeitgebern einen aussagekräftigen Hinweis auf die Qualität von Bewerbern liefert, wird unhaltbar werden. Gleichzeitig werden grundlegende Fähigkeiten, die Studierende benötigen, um ihre gewählten Fachrichtungen wirklich zu verstehen – oder schlicht zu vollwertigen Bürgern heranzuwachsen, die sorgfältig über die Welt nachdenken können –, rapide verkümmern.

Was sollten Hochschulen darauf antworten? Besteht der richtige Weg in einer umfassenden Öffnung gegenüber KI-Werkzeugen oder in einem deutlich radikaleren Maßnahmenpaket, das ihre verbreitete Nutzung eindämmt?

Die Antwort, so wird mir zunehmend klar, lautet: Beides.

Jeder, der künftig einen echten Beitrag leisten möchte – ob im Berufsleben oder sogar in der akademischen Forschung –, wird vermutlich lernen müssen, KI-Werkzeuge souverän zu nutzen. Es ist daher Aufgabe der Universitäten, Studierenden beizubringen, wie sie diese Werkzeuge möglichst umfassend und kreativ einsetzen können – etwas, woran viele derzeit scheitern.

Doch selbst in einer Welt, in der KI-Werkzeuge immer mächtiger und allgegenwärtiger werden, bleiben grundlegende Fähigkeiten wie klares Denken und gutes Schreiben von entscheidender Bedeutung. Und genau das bedeutet, dass die Leichtigkeit, mit der KI-Werkzeuge Studierenden erlauben, sich vor der harten Arbeit zu drücken, die nötig ist, um diese Fähigkeiten zu erwerben, eine reale Bedrohung für ihr intellektuelles Wachstum darstellt.

Aufsätze zu schreiben mag wie eine zutiefst künstliche Übung wirken. Und natürlich treten wir in eine Welt ein, in der viele der schriftlichen Aufgaben, die einst Teil von Bürotätigkeiten waren – von E-Mails über Geschäftspläne bis zu PowerPoint-Präsentationen – ebenso leicht an KI ausgelagert werden können wie universitäre Aufgaben. Manche werden versucht sein zu folgern, dass akademische Fähigkeiten, die einst sehr wichtig waren – etwa die Fähigkeit zu schreiben –, ihre Bedeutung verloren haben.

Doch das verkennt einen Punkt, den ich meinen Studierenden lange vor dem Aufkommen leistungsfähiger KI-Modelle eingebläut habe: Schreiben heißt denken. Wenn wir reden, ist es leicht, bei Ideen, die wir nicht vollständig verstehen, vage zu bleiben oder ein paar logische Schritte zu überspringen. In dem Moment, in dem man versucht, ein Argument zu Papier zu bringen, treten solche Schwächen gnadenlos zutage. (Tatsächlich glaube ich deshalb nicht wirklich, dass Menschen ehrlich sind, wenn sie behaupten, sie seien einfach schlechte Schreiber: In den meisten Fällen sind Menschen schlechte Schreiber, weil sie sich nicht die Mühe gemacht haben, ihre eigenen Gedanken gründlich zu durchdenken.)

Wenn Sie heute ein erfolgreicher Künstler sein wollen, werden Sie vermutlich kaum Zeit damit verbringen, Stillleben zu skizzieren oder Arbeiten zu schaffen, die schwierige Perspektivprobleme erfordern; dennoch erkennen Kunsthochschulen im Allgemeinen an, dass die Beherrschung solcher Fähigkeiten ein notwendiger Bestandteil der Ausbildung ist. Ähnliches gilt für Fähigkeiten wie das Schreiben, die sich theoretisch an ChatGPT auslagern ließen: Auch wenn Sie sie nach dem Abschluss vielleicht nicht mehr direkt benötigen, verleiht ihre Beherrschung Ihnen Fähigkeiten und Denkgewohnheiten, die Sie deutlich besser in die Lage versetzen, die Welt zu verstehen und in ihr zu handeln.

Deshalb müssen Universitäten mehr Gewicht auf grundlegende Fähigkeiten ebenso wie auf den Umgang mit neuen Technologien legen. Die Studierenden, die künftig am ehesten einen Beitrag leisten können, sind jene, die sowohl gezwungen wurden, zahlreiche traditionelle Aufsätze ohne digitale Hilfsmittel zu schreiben, als auch darin geschult sind, KI zu nutzen, um die Grenzen des menschlichen Wissens zu erweitern.

Derzeit wählen Universitäten einen gefährlichen Mittelweg: Sie halten an alten Formen der Leistungsüberprüfung fest, als hätten sie noch immer Bedeutung, ohne zugleich das Potenzial zu nutzen, das in den außergewöhnlichen Möglichkeiten der KI liegt. Stattdessen sollten sie verschiedene Formen der Bewertung klar trennen: In manchen Kursen und Kontexten müssen Studierende gezwungen werden, ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit ohne digitale Hilfsmittel unter Beweis zu stellen. In anderen Kursen und Kontexten sollten sie das Wissen und das praktische Können erhalten, um diese Werkzeuge möglichst effektiv einzusetzen.

Genau das möchte ich selbst probieren, wenn ich im kommenden Semester zwei Seminare für Bachelorstudierende an meiner Universität, Johns Hopkins, unterrichte. Zum ersten Mal, seit ich an der Universität lehre, werde ich eine Präsenzklausur durchführen, die die Studierenden mit Stift und Papier absolvieren müssen. Sie werden drei Stunden Zeit haben, drei Essays über die zentralen Themen des Kurses zu schreiben und damit zu zeigen, dass sie den Stoff beherrschen und eine überzeugende Argumentation ohne jegliche Hilfe von außen entwickeln können. Doch für ihre Abschlussarbeit, die das Herzstück jedes anspruchsvollen Bachelorseminars ist, werde ich sie ausdrücklich ermutigen, KI großzügig zu nutzen. Zwar müssen sie offenlegen und genau dokumentieren, wie sie KI zur Unterstützung eingesetzt haben; ich werde das Endprodukt jedoch ausschließlich danach bewerten, ob es einen substanziellen intellektuellen Beitrag leistet.

Die fähigsten Piloten sind sowohl in der Lage, eine einfache Cessna zu fliegen, die kaum Technik enthält, als auch die unzähligen Systeme in einer Boeing 787 zu beherrschen. Ebenso werden die am besten vorbereiteten Arbeitnehmer, Wissenschaftler und Bürger der Zukunft sowohl fähig sein, ohne die Hilfe von ChatGPT selbstständig zu denken, als auch – wenn es sinnvoll ist – die Unterstützung solcher Zauberlehrlinge souverän in Anspruch zu nehmen. Unsere Aufgabe als ihre Lehrenden ist es, ihnen beides zu ermöglichen.

Dieser Essay ist aus einem kurzen Beitrag für ein Forum über KI und Bildung im Chronicle of Higher Education hervorgegangen.

Dieser Text wurde mit Hilfe von KI übersetzt und von Niya Krasteva redigiert.