Amerikanische Unis sind zu Luxusresorts verkommen.

Es ist an der Zeit, das zu beenden.

Wenn dir meine Artikel und Podcasts gefallen, abonniere dich jetzt – oder leite sie an Freunde weiter –, damit dieser Substack weiter wachsen kann!

Ich liebe den Start ins akademische Jahr.

Nichts erwärmt mein Herz so sehr wie eine neue Generation von Studenten, die mit großen Augen und roten Wangen auf dem Campus ankommen, aufrichtig begeistert davon, Neues zu lernen. Aber irgendetwas am Start des Studienjahres kitzelt immer meinen Widerspruchsgeist. Letztes Jahr hat es mich dazu gebracht, einen bescheidenen Vorschlag zur Abschaffung von Noten zu schreiben. Dieses Jahr dachte ich, ich setze die Tradition fort – mit dem Aufruf an Universitäten, Studenten den Zugang zu einer erstklassigen Ausbildung zu ermöglichen, ohne dafür vier Jahre lang einen Luxusurlaub bezahlen zu müssen.

Apropos Semesterbeginn: Kennen Sie einen Studenten oder Schüler, der Freude an meinen Artikeln und Podcasts hätte? Dann empfehlen Sie diesen Substack gerne weiter, das Abo ist kostenlos!

Irgendetwas ist an den amerikanischen Universitäten gründlich schiefgelaufen.

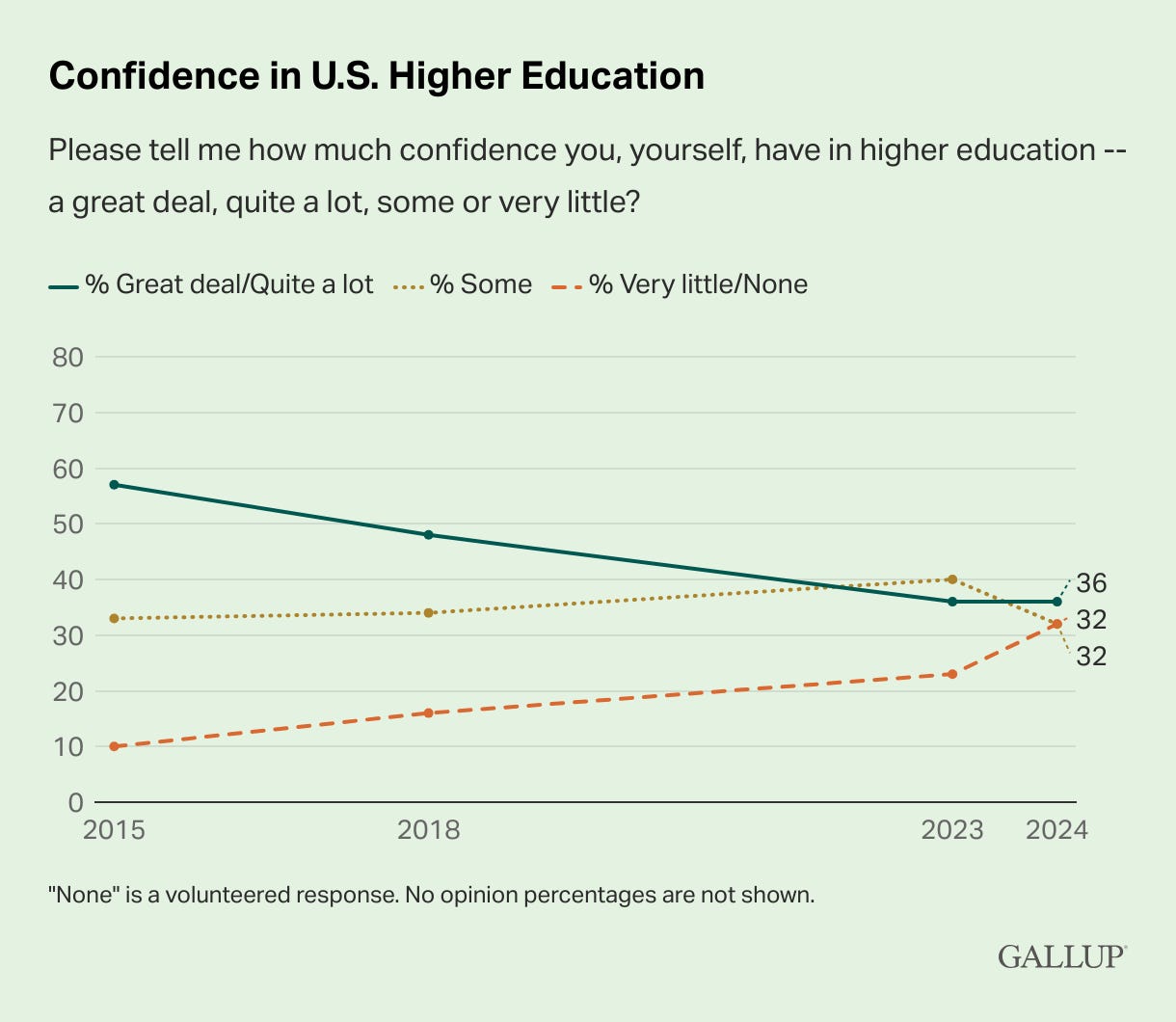

Noch vor gut zehn Jahren sagte eine große überparteiliche Mehrheit der Amerikaner, dass sie hohes Vertrauen in die Hochschulen habe. Heute sind es nur noch etwa ein Drittel.

Der Vertrauensverlust hat viele Ursachen. Er hängt mit der weit verbreiteten Wahrnehmung zusammen, dass Universitäten zu ideologischen Monokulturen geworden sind, in denen konservative Meinungen auf dem Campus kaum noch geduldet werden. Er hat mit den rasant wachsenden Stiftungsvermögen der großen Universitäten zu tun, die inzwischen steuerfreie Reichtümer anhäufen, die vielen in keinem Verhältnis mehr zu ihrem pädagogischen Auftrag stehen. Er hat mit Zulassungsverfahren zu tun, die Bewerber nach Hautfarbe und Benachteiligung bewerten – scheinbar in offenem Widerspruch zu einem jüngsten Urteil des Supreme Court. Und er hat mit den rapide steigenden Kosten des Studiums zu tun, das an vielen renommierten Hochschulen mittlerweile fast sechsstellige Summen pro Jahr verschlingt.

Der Vertrauensverlust in die Hochschulen hat auch schwerwiegende Folgen. Donald Trump und seine Verbündeten haben die Universitäten klar als eine Bastion linker Macht identifiziert – und scheinen entschlossen, sie mit allen Mitteln zu schwächen. Der daraus resultierende Angriff auf Eliteinstitutionen von Columbia bis Harvard ist zutiefst illiberal. So groß die Fehler der Universitäten auch sein mögen, es wirkt offensichtlich einschüchternd und untergräbt die akademische Freiheit, wenn die Bundesregierung versucht, sich zu rächen, indem sie den ganzen Sektor schwächt. Bemerkenswert an Trumps Angriff auf die amerikanische Hochschulbildung ist dabei nicht nur, wie brutal und illiberal er ist – sondern auch, wie wenig es die meisten Amerikaner zu kümmern scheint.

Wer will, dass die amerikanischen Universitäten gedeihen – so wie ich –, muss deshalb zwei Dinge gleichzeitig tun. Institutionen wie Harvard haben recht, wenn sie sich dagegen wehren, dass die Trump-Regierung ihnen inhaltliche Positionen aufzwingen und ihre akademische Freiheit aushöhlen will. Umso erfreulicher ist das gestrige Urteil eines Bundesrichters, dass die Art und Weise, wie die Regierung die Bundesmittel für Harvard gestrichen hat, die Rechte der Universität aus dem First Amendment verletzte. Doch dieser berechtigte Widerstand gegen einen illiberalen Präsidenten darf nicht als Ausrede dienen, die realen Probleme weiter zu ignorieren, die den tiefen Vertrauensverlust in den gesamten Sektor ausgelöst haben.

Ein paar Stimmen innerhalb der akademischen Welt beginnen, das zu erkennen. So ist es zum Beispiel klug, dass die Yale University ein neues Komitee eingesetzt hat, das die Ursachen für den Ansehensverlust der Hochschule untersuchen und mögliche Auswege finden soll. Doch da solche Gremien in der Regel kaum über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinauskommen – und dieses Komitee ausschließlich aus Professoren der Universität besteht, die naturgemäß ein großes Interesse daran haben, den Status quo zu bewahren –, halte ich meine Erwartungen an seine Ergebnisse für begrenzt.

Um den massiven Stimmungswandel in der öffentlichen Wahrnehmung der Hochschulen umzukehren, wären meiner Ansicht nach radikale Schritte nötig, die das Wesen der Institutionen grundlegend verändern. Deshalb möchte ich einen bescheidenen Vorschlag machen, wie Universitäten sich wieder stärker auf ihre Kernaufgabe – Lehre und Forschung – konzentrieren können. Und wie sie dabei nicht nur deutlich erschwinglicher, sondern auch tiefer im Gefüge der amerikanischen Gesellschaft verankert werden könnten.

Eines der Merkwürdigsten an einer amerikanischen Universitätsausbildung ist, dass sie eine ganze Menge sehr unterschiedlicher Dinge miteinander bündelt. Wer einen Kurs in höherer Mathematik belegen oder die Vorlesungen eines ausgewiesenen Historikers des Ming-China hören will, muss zugleich Mitglied in einem der prunkvollsten Fitnessstudios des Landes werden; sich morgens, mittags und abends an All-you-can-eat-Buffets bedienen; ein Zimmer im Studentenwohnheim mieten, selbst wenn die Eltern nur ein paar Straßen weiter wohnen; eine Armee von Verwaltungsangestellten bezahlen, deren Aufgaben vom Organisieren von Partys bis zum Anheuern von Welpen reichen, die man in der Prüfungsphase streicheln kann; Studentenclubs mitfinanzieren, die sich so unterschiedlichen Aktivitäten widmen wie Dungeons & Dragons oder dem Blindverkosten exklusiver Weine; und mithelfen, die üppigen Gehälter von Football- und Wasserballtrainern zu bezahlen.

Das ist ein finanzielles Problem. Top-Professoren anzuziehen und in Spitzenforschung zu investieren wäre selbst ohne all diesen Schnickschnack teuer genug. Aber ein Grund dafür, dass die Studiengebühren an führenden Hochschulen explodiert sind, liegt darin, dass sie sich in vierjährige Luxusurlaube verwandelt haben – mit einem Angebot an Zusatzleistungen, mit dem nicht einmal die Luxusresorts in White Lotus mithalten könnten. Wenn man Harvard oder Rice besuchen könnte, ohne zugleich das exklusivste und längste All-inclusive-Paket der Welt kaufen zu müssen, wäre ein Studium an diesen Hochschulen deutlich erschwinglicher.

Dieses Bündeln trägt auch dazu bei, dass Universitäten zu abgeschotteten Blasen werden, die im Widerspruch zu den Gemeinschaften stehen, in denen sie liegen. Die große Mehrheit der Studenten an Elitehochschulen hat kaum Berührung mit der Umgebung. Sie haben keine lokalen Vermieter oder Nachbarn, keine Einheimischen als Mitbewohner, sie begegnen ihnen nicht im Fitnessstudio und sie gehen nur selten in die Läden vor Ort. Dass sie den Campus kaum verlassen oder mit jemandem außerhalb der Universität interagieren, ist ein wesentlicher Grund dafür, dass viele Hochschulen zu so einfarbigen Brutkästen geworden sind.

Auch die Krise der ideologischen Gleichförmigkeit auf dem Campus hängt eng mit diesem Bündeln zusammen. Viele konservative Kritiker vermuten, Professoren würden ihre Lehrveranstaltungen nutzen, um ihre Ansichten zu propagieren. Das mag auf einige zutreffen, beschreibt aber längst nicht das Verhalten der meisten. Professoren wiederum beklagen, dass die eigentlichen Schuldigen die Administratoren seien – die tatsächlich eher danach bewertet werden, wie stark sie sich den Grundsätzen von DEI oder CRT verpflichtet fühlen. Aber selbst eine Armee von Verwaltungsangestellten könnte Studenten kaum ideologisch gleichschalten, wenn diese stärker in normale Gemeinschaften eingebettet wären. Vielmehr gründet die Gleichförmigkeit auf amerikanischen Campussen vor allem in der allumfassenden Natur des Campuslebens: Es ist ungleich schwerer, Mitschülern in der Diskussion zu widersprechen, wenn diese zugleich die Mitbewohner, Sportkameraden, Trainingspartner, Mitbeter – und die einzigen Freunde im Umkreis von hundert Meilen – sind.

Viele amerikanische Leser dürften annehmen, dass es selbstverständlich sei, dass all diese Dinge zusammengehören. Tatsächlich ist Amerika in dieser Hinsicht eine große Ausnahme. In den meisten Ländern Europas, Asiens oder Südamerikas sind Universitäten viel enger auf ihre Kernfunktionen ausgerichtet. Wer Sport treibt, tut dies meist in privaten Vereinen. Wer eine Unterkunft braucht, mietet eine normale Wohnung in einem normalen Viertel. Und wer betet, geht in ein lokales Gotteshaus.

Das immersive Campusleben amerikanischer Elitehochschulen hat zweifellos echte Vorteile. Wie ich aus meiner eigenen Studienzeit an einer Campusuniversität in Großbritannien weiß, ist es etwas Besonderes, die prägenden Jahre umgeben von klugen und ehrgeizigen jungen Menschen zu verbringen. Wenn sie die Wahl haben, entscheiden sich viele Studenten trotz der hohen Kosten bewusst für diese Erfahrung.

Doch auch Gesellschaften, in denen das Studium ganz anders organisiert ist, haben große Vorteile. Dort studiert ein viel größerer Teil der Studenten in Wohnortnähe – was es leichter macht, Freundschaften aus der Schulzeit zu pflegen oder neue Bindungen zu Menschen aus der Umgebung zu knüpfen, die nicht denselben Weg in Richtung Reichtum und Macht gehen. Dadurch sind die Eliten dieser Länder stärker in normalen Gemeinschaften verwurzelt – und viel vertrauter mit dem Leben derer, die nicht zu jener kleinen Eliteblase gehören, die das amerikanische Leben heute dominiert.

Und natürlich sind auch die materiellen Einsparungen von großer Bedeutung. Junge Menschen in diesen Gesellschaften können eine exzellente Ausbildung erhalten, ohne sich hoch zu verschulden. Absolventen führender Universitäten im Ausland sind in ihrer Berufswahl weit weniger eingeschränkt – sie können in den öffentlichen Dienst gehen oder unternehmerische Risiken eingehen, etwa ein Start-up gründen. In den Vereinigten Staaten dagegen zieht es einen überproportional großen Teil der klügsten Köpfe, die zu enormen Kosten an der Ivy League ausgebildet wurden, direkt zu Goldman oder McKinsey.

So könnte das „Entbündeln“ der amerikanischen Universität funktionieren.

Wenn Studenten künftig an einer Universität angenommen werden, hätten sie die Wahl zwischen (mindestens) zwei Preisen. Der erste Preis – nennen wir ihn die White-Lotus-Option – entspräche dem heutigen Gesamtpaket, das sie derzeit verpflichtend kaufen müssen, um sich einzuschreiben. Zusätzlich zum Zugang zu den Lehrveranstaltungen gäbe es ein Zimmer im Wohnheim, einen Essensplan, den Eintritt ins Fitnessstudio und all die weiteren Annehmlichkeiten, an die sich Studenten längst gewöhnt haben.

Der zweite Preis – nennen wir ihn die „Ich bin hier zum Lernen“-Option – würde sich allein an den Kosten für eine erstklassige Ausbildung orientieren. Er würde es Studenten ermöglichen, ihr Studium mit Vorlesungen, Seminaren und Laboren abzuschließen, aber all die Zusatzleistungen ausschließen, die heute so großen Teil des Uni-Lebens ausmachen. Für Unterkunft, Verpflegung und Freizeitgestaltung wären die Studenten selbst verantwortlich.1

Sind die Universitäten – wie fast alle von ihnen behaupten – wirklich ernsthaft darum bemüht, ihre Institutionen „finanziell zugänglich“ zu machen, auf „unterschiedliche Bedürfnisse“ einzugehen und für mehr „ideologische Vielfalt“ zu sorgen? Dann wäre das der logische erste Schritt, um all diese Ziele tatsächlich zu erreichen.

Zugegeben: Die meisten Hochschulen dürften meinen Rat kaum befolgen. Wer den Studenten erlaubt, auf die White-Lotus-Option zu verzichten, riskiert sinkende Einnahmen. Universitäten müssten womöglich ihre Baupläne für immer luxuriösere Campusgebäude begraben. Und vielleicht würde sogar ihr Platz in den einflussreichen Rankings von U.S. News & World Report leiden.

Doch wenn Universitäten sich weigern, sich zu entbündeln, könnte der Staat leicht eingreifen. Wenn die Bundesregierung Fördergelder für Neuro- oder Krebsforschung davon abhängig macht, dass Professoren keine angeblich anstößigen Dinge sagen, verstößt das gegen den First Amendment und sein implizites Verbot der Diskriminierung bestimmter Standpunkte. Aber Gerichte haben seit Langem anerkannt, dass der Staat Bundesmittel an eine Vielzahl von Bedingungen knüpfen darf, solange diese keine Meinungen bevorzugen oder benachteiligen. Frühere Regierungen haben diese Macht bereits genutzt, um das Verhalten der Universitäten auf sehr eingreifende Weise zu steuern. Anders als die aktuellen Angriffe der Trump-Administration, die fundamentale Prinzipien der Meinungsfreiheit verletzen, wäre eine solche Regel völlig vereinbar mit dem First Amendment. Einer Universität wie Columbia vorzuschreiben, ein bestimmtes Institut unter Zwangsverwaltung zu stellen, oder Harvard aufzufordern, die ideologischen Neigungen wichtiger Mitarbeiter zu erfassen, verletzt die Neutralität gegenüber Meinungen. Einer Universität wie Columbia oder Harvard dagegen zu sagen, dass der Bund keine Institutionen mehr subventioniert, die Studenten, die einfach nur lernen wollen, dazu zwingen, das Wasserballteam oder die Streichelstunde mit Hunden zu finanzieren – das verstößt nicht gegen die Verfassung.

Wie ich seit dem (erneuten) Wahlsieg Trumps befürchtet habe, reagieren viele, die sich große Sorgen über seine Regierung machen, mit Trotz. Anstatt einzuräumen, dass zentrale Institutionen – von den Medien bis zu den Gesundheitsbehörden – echte Fehler begangen haben, die ihnen das Vertrauen vieler Amerikaner gekostet haben, beharren sie darauf, stets in allem recht gehabt zu haben. Doch diese Form von Verweigerung wird nicht funktionieren. Wenn führende Institutionen Amerikas das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen wollen, müssen sie zeigen, dass sie aus ihren Fehlern lernen können – und konkrete Schritte unternehmen, um sie zu korrigieren.

Für die Hochschulen gilt das ganz besonders. In den vergangenen Jahrzehnten haben sie sich immer weiter von ihrer eigentlichen Aufgabe entfernt: Studenten auszubilden und Forschung voranzutreiben. Wollen sie das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen, müssen sie mutige und innovative Wege finden, um sich wieder auf ihren gesellschaftlichen Kernauftrag zu konzentrieren. Studenten Zugang zu einer erstklassigen Ausbildung zu geben, ohne sie zugleich auf eine vierjährige Luxusreise zu schicken, ist der richtige erste Schritt auf diesem langen Weg.

Jede große Reform hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil dieser Option wäre, dass wohlhabendere Studenten eher zur White-Lotus-Option greifen würden – und Unterschiede im finanziellen Status dadurch auf dem Campus sichtbarer würden. Aber auch wenn das ein echtes Problem ist, halte ich es nicht für ausschlaggebend. Erstens sind Unterschiede in Reichtum und Status den meisten Studenten an Elitehochschulen ohnehin sehr bewusst; so zu tun, als würde der gemeinsame Zugang zur Mensa diese Unterschiede unsichtbar machen, ist eine wenig überzeugende Illusion. Und zweitens wirkt es reichlich seltsam, weniger wohlhabende Studenten – nicht aber die reichen Kommilitonen, deren Eltern oder Großeltern die zusätzlichen Annehmlichkeiten problemlos bezahlen können – in jahrzehntelange Schulden zu treiben, nur damit alle für ein paar Jahre so tun können, als gäbe es diese enormen Unterschiede in der realen Welt nicht.

Dieser Text wurde mit Hilfe von KI übersetzt und von Niya Krasteva redigiert.