Das Amerika von Gestern

Gedanken über meine Wahlheimat rund um den 4. Juli.

Der 4. Juli war schon immer ein Fest der amerikanischen Folklore: mit Grillabenden im Garten und Paraden in Kleinstädten, patriotischen Reden und geselligem Beisammensein, Baseballspielen und Hotdog-Wettessen. Was mir als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, zuerst auffiel: wie selbstverständlich und unbefangen die Liebe zum eigenen Land hier gelebt wird – und zwar von Amerikanern aus so gut wie allen Lebensbereichen. Ein Beweis dafür, dass man das Eigene lieben kann, ohne andere abzuwerten. Dass man sein Land lieben kann, ohne dabei in Hass oder chauvinistischen Patriotismus abzurutschen.

Dieses Jahr fühlt sich der 4. Juli allerdings ziemlich anders an. Das Land wird gerade von einem Präsidenten geführt, der zwar den Pomp und das Pathos des amerikanischen Patriotismus liebt, aber gleichzeitig viele der bürgerlichen Traditionen verachtet, die eigentlich das Herz des amerikanischen Selbstverständnisses ausmachen.1 Die Spaltung des Landes ist so tief, dass selbst nationale Symbole, die früher alle vereinten, inzwischen parteipolitisch aufgeladen wirken. Und das gegenseitige Misstrauen – oft sogar offener Hass – zwischen den politischen Lagern hat in den letzten Jahren viele Familien entzweit. Die Angst vor politischer Gewalt – manchmal ganz real, oft nur als düstere Bedrohung – liegt wie ein Schatten über dem Land.

Und doch haben einige der größten Amerikaner den 4. Juli auch in Zeiten gefeiert, die von noch krasseren Ungerechtigkeiten geprägt waren – in denen die Zukunft noch düsterer wirkte als unsere eigene. 1852 zum Beispiel, zwei Jahre nach dem Erlass des Fugitive Slave Act und kurz vor dem Bürgerkrieg, hielt Frederick Douglass seine berühmte Rede vor der Anti-Sklaverei-Gesellschaft in Rochester. Er prangerte die Heuchelei einer Nation an, die sich auf die Gleichheit aller Menschen berief, während Millionen noch in Ketten lagen. Aber er sagte auch: „Trotz des düsteren Bildes, das ich heute vom Zustand unseres Landes gezeichnet habe, verliere ich nicht die Hoffnung für dieses Land.“

Amerika ist seit den Tagen von Frederick Douglass einen weiten Weg gegangen – und das sollten wir uns gerade in den hitzigen Debatten über Abtreibung und Transrechte, über das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft und die Macht des Präsidenten wieder ins Gedächtnis rufen. So groß die Unterschiede zwischen damals und heute auch sein mögen, eines fühlt sich vertraut an: Es erscheint wieder ganz natürlich, ambivalent gegenüber dem Zustand unseres Landes zu sein – und Angst davor zu haben, was die Zukunft bringt.

Diese Ambivalenz habe ich vor etwa einem Jahr in einem Text festzuhalten versucht. Ich möchte ihn heute mit den vielen neuen Leserinnen und Lesern teilen, die sich seitdem für diesen Newsletter angemeldet haben: eine Reihe persönlicher Gedanken, die ich in den Monaten vor der Wiederwahl von Donald Trump veröffentlicht habe – darüber, was mich heute an der amerikanischen Kultur entfremdet. Und warum ich dennoch nicht aufgeben will – nicht auf dieses wunderbare Land, dessen Staatsbürger ich vor acht Jahren mit Stolz geworden bin.

Ein paar Monate ist es her – ich saß in der New Yorker U-Bahn und schaute der Frau gegenüber ins Gesicht. Oder besser gesagt: auf ihre Mütze. In großen weißen Buchstaben stand da auf dunkelblauem Stoff: „I don’t give a F**K.“

Drei Millionen Menschen fahren täglich mit der Bahn. Und an manchen Tagen hat man das Gefühl, ein Viertel davon trägt irgendeinen dämlichen Spruch auf der Kappe. Und trotzdem war da etwas an genau dieser Frau, mit genau diesem Satz auf genau dieser Mütze, das für mich geradezu sinnbildlich wirkte – für diesen Moment im amerikanischen Leben.

2005 kam ich das erste Mal in die USA – für ein Austauschjahr an der Columbia University. Zwei Jahre später begann ich mein Promotionsstudium an der Harvard University und habe seither die meiste Zeit dort verbracht. Kein Land verändert sich über Nacht, und viele der Dinge, die ich damals an Amerika liebte, gibt es auch heute noch. Aber an manchen Tagen überkommt mich das Gefühl, dass sich das Land so tiefgreifend verändert hat, dass die Qualitäten, die man früher als uramerikanisch empfand, für immer verschwunden sind.

Früher war es eine Tugend, das eigene Land zu schätzen und sich wirklich für sein Schicksal zu interessieren. Heute gilt so etwas als naiv – oder schlimmer noch: als heimliche Loyalität gegenüber dem verhassten Establishment. Als Barack Obama mit „Hoffnung und Veränderung“ warb, war das für viele junge Menschen ein Aufbruchssignal. Heute sind viele stolz darauf, diese Illusionen als Täuschung durchschaut zu haben. Früher war Massenkultur ironisch, selbstbewusst, verspottete die Absurditäten der progressiven Eliten – ohne gleich deren ganzes Weltbild zu verwerfen. Heute ist sie unerbittlich moralisch, ständig bereit, über jede abweichende Meinung zu richten.

Ich bin im Deutschland der 1980er und 1990er Jahre aufgewachsen. Als Kind jüdischer Einwanderer habe ich mich nie ganz zugehörig gefühlt – in einem Land, das auch Jahrzehnte nach dem Krieg noch geprägt war von jener extremen Homogenität, die durch Völkermord und Vertreibung im 20. Jahrhundert entstanden war. Und doch – auch wenn ich nie ganz Teil dieses Landes war – haben mich viele seiner Denkgewohnheiten geprägt: die Neigung zur Kritik statt zur Begeisterung; das Gefühl, dass alles seinen Platz hat – Menschen inklusive; der Respekt vor Hierarchien und den Privilegien des Alters.

Verliebt habe ich mich in Amerika auch deshalb, weil es mir eine offenere, flexiblere Welt versprach – eine Welt, die unternehmerischer war, vielfältiger, zuversichtlicher. Vor allem New York schien der Inbegriff davon: eine Stadt, in der Millionen Menschen aus allen Ecken der Welt zusammenkamen. Klar, vieles war auch hier in ethnische Viertel aufgeteilt. Und trotzdem hatte die Stadt einen frei atmenden Geist – und eine Kultur, die sich wirklich weltläufig anfühlte.

Diese Haltung spiegelte sich auch deutlich in der Kultur jener Zeit. Während meines Promotionsstudiums habe ich regelmäßig eine der damals erfolgreichsten Sitcoms geschaut: 30 Rock – eine Serie, die ihre schräge, bunt zusammengewürfelte Figurenwelt mit gleichmäßiger Ironie auf die Schippe nahm. Und dieser Humor machte auch vor politischen Überzeugungen nicht halt: Die wurden liebevoll verspottet, ohne gleich über Bord geworfen zu werden.

In einer Folge bringt NBC einen neuen Superhelden an den Start: Greenzo, der die Zuschauer dazu bringen soll, sich mehr für die Umwelt zu engagieren. Doch der narzisstische Schauspieler hinter der Figur wird so selbstgerecht, dass ihn am Ende alle nur noch hassen. „Ein kleiner Tipp, Cerie“, sagt er etwa zu einer Assistentin, als die Kühlschranktür in seinem Büro seiner Meinung nach zu lange offensteht. „Überleg dir vorher, was du willst. Du hast gerade genug Fluorkohlenwasserstoffe freigesetzt, um einen Pinguin umzubringen.“ Heute würde so eine Szene wohl als antiwoke Provokation gebrandmarkt werden. Damals wurde sie zu Recht verstanden als ein augenzwinkernder Hinweis progressiver Filmemacher an ihr progressives Publikum: Dass man es mit dem moralischen Zeigefinger eben auch übertreiben kann.

30 Rock war da kein Einzelfall. Derselbe freigeistige Humanismus prägte Serien wie The Office oder It’s Always Sunny in Philadelphia, Zeichentrickformate wie Family Guy oder South Park, Musicals wie Avenue Q oder The Book of Mormon, und Filme wie Borat oder Harold & Kumar Go to White Castle. 2007 galt VICE als das Nonplusultra an Coolness – ein Magazin, das stolz darauf war, Tabus zu brechen und sich keinen moralischen oder religiösen Regeln zu unterwerfen, was man sagen oder zeigen darf.

Was an den kulturellen Leitprodukten jener Jahre besonders auffällt: Wie schwer es wäre, sie heute überhaupt noch an den Start zu bringen. Bezeichnenderweise wurden seit dem „racial reckoning“ von 2020 einzelne Folgen von 30 Rock, The Office oder It’s Always Sunny von Streaming-Plattformen entfernt. 2

Im Herbst 2007, kurz vor dem letzten Amtsjahr von George W. Bush, war dessen Popularität bereits im freien Fall. Die Einigkeit, die das Land nach dem 11. September noch getragen hatte, war längst dem erbitterten Streit um den Irakkrieg gewichen – und dem Entsetzen über das Staatsversagen bei Hurrikan Katrina. An der Wall Street begannen ein paar kluge Köpfe, die Zeichen einer nahenden Krise zu deuten – einer Krise, die bald historische Ausmaße annehmen würde.

Ich will keineswegs behaupten, dass die USA frei von ernsthaften Problemen waren, als ich herkam. Oder dass sich das Land seither nicht auch auf bedeutsame Weise positiv verändert hätte – etwa durch die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Aber es gab einen entscheidenden Unterschied: Die Probleme wirkten damals nicht wie das Wesen Amerikas. Und schon gar nicht wie sein unausweichliches Schicksal. Selbst in den links-liberalen Elitekreisen, in die ich als Student an einer Ivy-League-Universität eher nebenbei hineingerutscht war, hatten viele meiner Freunde ein tiefes Vertrauen in die amerikanischen Gründungsprinzipien. Und einen instinktiven Glauben an die Zukunft dieses Landes. Der Grundton des amerikanischen Lebens war – bei allem Spott, bei aller Selbstkritik – ein Stolz auf das, was Amerika war, und auf das, was es noch werden konnte.

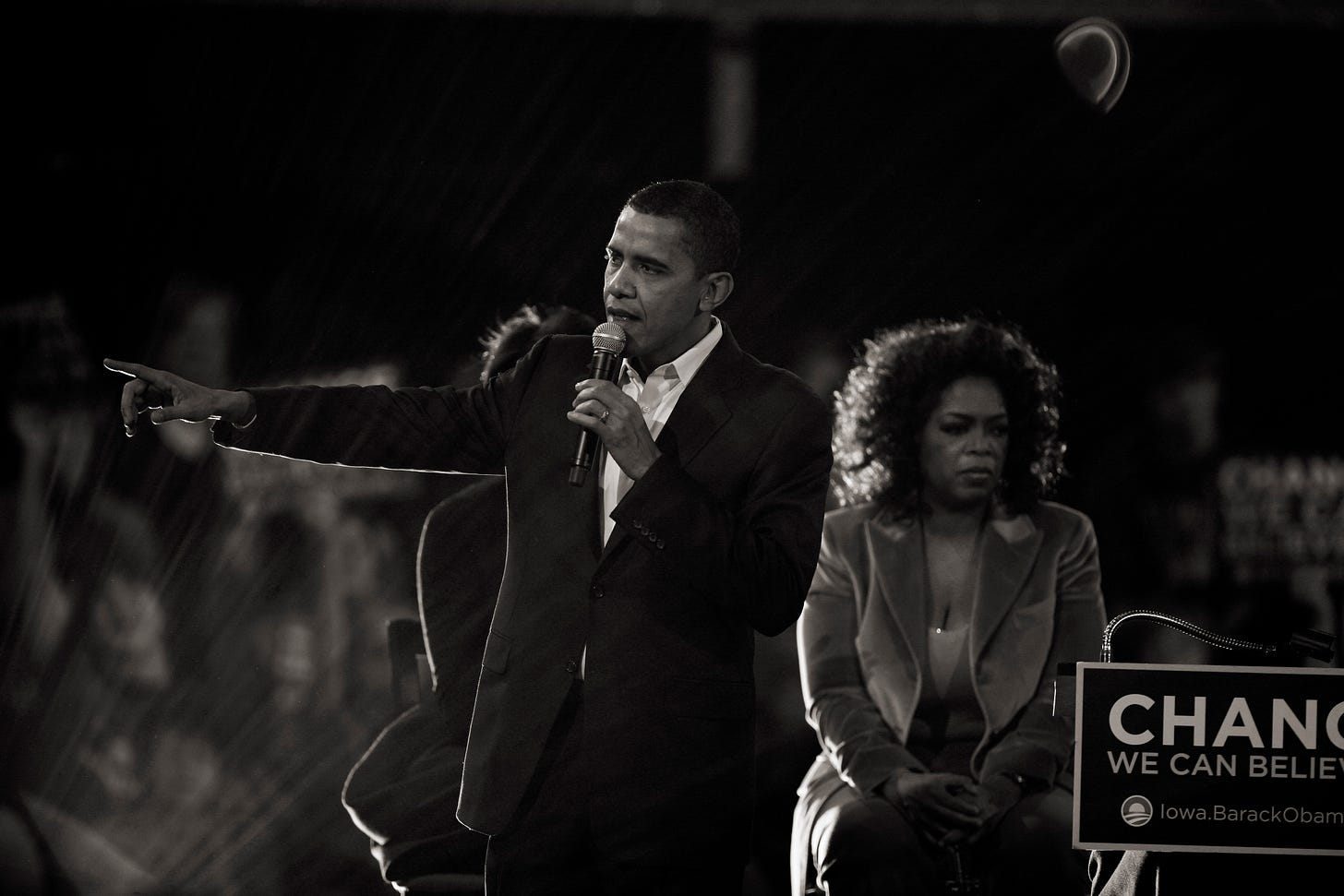

In meinen ersten Monaten in den USA verkörperte niemand diesen selbstbewussten Geist mehr als Barack Obama – damals noch ein Außenseiter im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur. Schon seine Biografie war der Beweis dafür, dass dieses Land Platz für viele Lebenswege hatte. Und dass aus diesen ganz unterschiedlichen Geschichten etwas entstehen konnte, das zugleich einzigartig und zutiefst amerikanisch war. Auch wenn Obama amerikanischer Überheblichkeit skeptisch gegenüberstand – seine Botschaft baute auf dem Glauben, dass sich die Geschichte Amerikas in Richtung Gerechtigkeit beugt. In seinen mitreißenden Reden sprach er offen über die Fehler des Landes – beharrte aber stets darauf, dass dessen wahre Größe in der Fähigkeit liege, genau diese Fehler zu korrigieren.

In den ersten Jahren nach 2007 war es genau dieser tiefe Optimismus über das Wesen Amerikas, der den Grundton vorgab. Trotz der Pleite von Bear Stearns, trotz der Finanzkrise, trotz der Tea-Party-Bewegung und Trumps Unterstellungen, Obama habe seine Geburtsurkunde gefälscht – das Land fühlte sich immer noch dynamisch und zuversichtlich an. Und dann, fast über Nacht, begann eine ganz andere Melodie zu spielen.

Vor ein paar Monaten stellte ein Gastdozent einer Gruppe von Studierenden am City College of New York die Frage, welche öffentlichen Persönlichkeiten sie am meisten bewunderten. Das City College gehört zu den wenigen Hochschulen, die auch heute noch ihrem ursprünglichen Anspruch gerecht werden: Kindern aus Arbeiterfamilien – oft aus den weniger angesagten Außenbezirken New Yorks, mit Eltern, die Taxis fahren oder einfache Jobs machen – den sozialen Aufstieg in die obere Mittelschicht zu ermöglichen. Ich saß im Publikum und rechnete ehrlich gesagt mit einer gesunden Portion Skepsis gegenüber der amerikanischen Elite. Wahrscheinlich würden Musiker, Sportler und Influencer genannt – vielleicht auch ein, zwei Aktivisten oder Politiker.

Die Antwort, die dann kam, hat mich kalt erwischt. Die Studierenden sagten ganz klar, ohne Zögern, ohne Wenn und Aber: Es gebe niemanden im öffentlichen Leben, den sie bewunderten.

Auf eine Weise ist dieser Zynismus nachvollziehbar. Er ist die verständliche Reaktion auf die Korruption, die das öffentliche Leben Amerikas in den letzten zwei Jahrzehnten befallen hat. Es gibt eine Theorie, nach der jeder Präsident in entscheidenden Punkten das genaue Gegenteil seines Vorgängers verkörpert. Und tatsächlich hat Trump Obamas Optimismus und Vertrauen in Amerika abgelöst durch offene Verachtung für die politischen Traditionen des Landes – und durch ein Endzeitbild seiner Gegenwart.

Etwas an Trumps Leben und Karriere ist tief amerikanisch. Seine Verachtung für Anstand und Hochkultur erinnert an den alten Skeptizismus der Neuen Welt gegenüber der Alten – ein Skeptizismus, dem ich als Einwanderer von Deutschland nach Amerika durchaus noch etwas abgewinnen kann. Aber Trumps eigentliches politisches Erbe besteht darin, die Republikanische Partei vom klassischen amerikanischen Konservatismus in Richtung einer europäischen Rechten geführt zu haben. Der Sturm auf das Kapitol, zu dem er indirekt aufgerufen hatte, war – bei aller Gegenwehr in seinen Reden – zutiefst unamerikanisch.

Tragischerweise reicht Trumps zerstörerischer Einfluss mittlerweile weit über den Kreis seiner glühendsten Anhänger hinaus. Auch die Veränderungen auf der linken Seite und im Mainstream – also gerade in den Milieus, die früher mein Amerika waren, in denen ich mich zuhause fühlte – beunruhigen mich nicht weniger.

Der Glaube, dass Amerika durch seine Fähigkeit zur Verbesserung definiert ist, wurde abgelöst durch die Überzeugung, dass es durch seine historischen und aktuellen Ungerechtigkeiten bestimmt wird. Der leise Zukunftsoptimismus, der mich bei meiner Ankunft so fasziniert hatte, ist einem selbstzufriedenen Katastrophenmodus gewichen – Dauer-Doomscrolling inklusive. Der Versuch, sich in Andersdenkende hineinzuversetzen – einst eine bürgerliche Tugend – gilt nun als moralisches Vergehen. Die Vorstellung, dass Amerikaner mehr verbindet als trennt, wurde verdrängt von einem identitätspolitischen Stammesdenken, das Wahlkampfveranstaltungen sogar nach Hautfarbe und Geschlecht organisiert. Das Ergebnis all dessen ist ein tiefer Zynismus – selbst bei jenen, wie den aufstiegswilligen Studierenden am City College, die eigentlich allen Grund hätten zu glauben, dass der amerikanische Traum für sie noch erreichbar ist. 3

In der heutigen Stimmungslage wirkt es fast schon altmodisch – vielleicht sogar ein bisschen subversiv –, sich dieser selbstgefälligen Wut zu verweigern. Das wurde mir vor ein paar Monaten klar, als ich Daryl Davis interviewte.

Davis ist ein schwarzer Musiker, bekannt für sein virtuoses Klavierspiel – ganz gleich ob Jazz, Boogie-Woogie oder Country. Seine wahre Leidenschaft aber gilt der politischen Arbeit. Nachdem ihm ein Besucher einer Bar, in der Davis auftrat, gestand, Mitglied im Ku-Klux-Klan zu sein, entstand zwischen den beiden eine ungewöhnliche Freundschaft. Davis beschloss, weitere Klan-Mitglieder kennenzulernen und zu interviewen. Im Laufe der Jahre überzeugte er Dutzende von weißen Rassisten, ihre Ideologie aufzugeben. Heute besitzt er stolz 25 Klan-Roben – alle geschenkt von ehemaligen Mitgliedern, als Zeichen ihres Respekts.

Sein Erfolgsrezept? Davis sagte mir im Podcast, er begegne den Rassisten, die er trifft, als Gleichwertige – nicht mehr, nicht weniger. Beim ersten Treffen gibt er ihnen die Hand, schaut ihnen in die Augen. Und dann stellt er ihnen eine einfache, aufrichtige Frage: Wie können Sie mich hassen – ohne mich je zuvor getroffen zu haben – nur wegen meiner Hautfarbe?

Davis ist kein Träumer. Ihm ist völlig klar, dass nicht jeder bereit ist, seine Meinung zu ändern. Und auch wenn er jedem mit offenem Herzen begegnet – ein Pazifist ist er nicht. Wenn ihn jemand körperlich angreift, so erzählte er mir mit spürbarem Stolz, dann schlägt er zurück. Und zwar ordentlich.

Und doch wirkte sein Grundoptimismus, inmitten der heutigen Stimmung, fast schon rührend aus der Zeit gefallen. Sein Glaube daran, dass selbst Menschen, die Schreckliches getan haben, noch zur Umkehr fähig sind. Seine Überzeugung, dass seine eigene Würde so tief verankert ist, dass sie durch den Hass eines Rassisten nicht erschüttert werden kann – all das fühlte sich an wie ein Relikt aus einem ganz anderen, zutiefst humanistischen Moment der amerikanischen Geschichte. Während unseres Gesprächs wurde mir plötzlich klar: Davis ist eine Figur aus einer vergangenen Zeit. Eine Erinnerung an ein Amerika, das irgendwo zwischen 2007 – dem Jahr meiner Ankunft – und heute verschwunden ist.

Ich liebe Amerika noch immer. Und doch fühlt sich diese Liebe mit jedem Tag nostalgischer an – wie die Zuneigung zu einem Freund, der sich im Leben verrannt hat, verbittert ist, schwer erträglich geworden ist. Einer, den man trotzdem nicht loslassen kann, auch wenn ein Teil von einem weiß: Eigentlich sollte man es vielleicht tun.

Aber vielleicht lässt mich diese allgegenwärtige Schwermut auch selbst zu pessimistisch werden?

Die Stimmung eines Landes kann sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wandeln. Der Zeitgeist wechselt regelmäßig. Kulturelle Grundmuster hingegen ändern sich nur langsam. Und bei allem Streit, aller Unruhe, die man im Alltag spürt – ein Funken des amerikanischen Optimismus lebt noch immer weiter.

Und so sagt mir mein Herz zwar, dass es um dieses Land schlecht steht. Aber mein Kopf hält dagegen: Gib die Hoffnung nicht auf. Amerika steckt in einer tiefen Krise. Vieles von dem, was mich einst in dieses Land verlieben ließ, scheint gerade wie vom Erdboden verschluckt. Es spricht einiges dafür, dass es in den nächsten Monaten und Jahren noch schlimmer werden könnte. Aber so, wie die Nacht am dunkelsten ist kurz vor dem Morgen, könnte auch diese kulturelle Leere genau den Raum schaffen, in dem etwas Neues wachsen kann. Und wenn es eines gibt, das alle, die Amerika lieben, nie vergessen sollten, dann dies: Dieses Land ist zu wild, zu groß, zu lebendig, zu verrückt, um es voreilig abzuschreiben.

Nur um ein Beispiel zu nennen: Als ich heute Morgen meine E-Mails checkte, fand ich eine Nachricht der Social Security Administration in meinem Posteingang – in der mit geradezu parteipolitischem Ton die Verabschiedung des „One Big, Beautiful Bill“ gefeiert wurde. Darin hieß es, das Gesetz „bestätige Präsident Trumps Versprechen, die soziale Sicherheit zu schützen, und helfe dabei, Senioren den wohlverdienten Ruhestand mehr zu genießen.“ Solche Aussagen stehen in krassem Gegensatz zu dem, was man von eigentlich neutralen Behörden erwarten sollte – nämlich, dass sie sich bei der Nutzung ihrer Daten strikt zurückhalten, wenn es darum geht, gewählte Politiker zu loben oder zu kritisieren.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass einige der lebendigsten Elemente der heutigen Kultur aus Fernsehsendungen bestehen, die schon Jahrzehnte alt sind – und quasi „mit Bestandsschutz“ in die Gegenwart hinübergerettet wurden. Family Guy (Erstausstrahlung 1999), South Park (1997) und sogar The Simpsons (1989) dürfen sich weiterhin Respektlosigkeiten erlauben – auch wenn ab und zu versucht wird, einzelne „anstößige“ Inhalte rauszuschneiden. Der Grund: Diese Formate waren bereits kulturell verankert, bevor der neue Geist der Empfindlichkeit um sich griff. Neuere Serien sind deutlich braver – vielleicht weil Gremien solchen Stoff gar nicht mehr durchwinken. Oder weil viele junge Kreative sich schon im Voraus selbst zensieren.

Gerade der Wandel des Fernsehens – auch bei den gefeierten Prestige-Dramen, die etwas voreilig als der große Nachfolger des Romans im 21. Jahrhundert gehandelt wurden – ist dabei besonders aufschlussreich. Die großen Serien der 1990er- und 2000er-Jahre basierten auf der Annahme, dass selbst die vermeintlich niedrigsten Figuren Amerikas – ob Mafiosi (The Sopranos) oder Drogendealer (The Wire) – ein reiches Innenleben besitzen, mit dem sich Zuschauer durchaus identifizieren können. Die heutigen Preisträger – etwa Succession – bauen auf das genaue Gegenteil. Sie erzählen von einer Welt, in der selbst die mächtigsten und einflussreichsten Amerikaner durchweg inkompetent und moralisch völlig verkommen sind. Diese Serien bevölkern ihre Handlungsräume mit Figuren, die so abstoßend sind, dass der eigentliche Reiz beim Zuschauen oft nur noch darin liegt, sich wohlig überlegen zu fühlen: So schlimm wie die da sind wir dann doch nicht – trotz all unserer eigenen politischen oder persönlichen Unzulänglichkeiten.

Dieser Text wurde mit Hilfe von KI übersetzt und von Niya Krasteva redigiert.

Die USA haben kein starkes Konzept mangelnder Satisfaktionsfähigkeit.