Wie wir das Internet falsch eingeschätzt haben

Es sollte uns mit Menschen überall verbinden – stattdessen hat es uns zu neurotischen, abgeschotteten Stubenhockern gemacht.

In den vergangenen Jahren haben Experten einen erbitterten Streit über die Auswirkungen sozialer Medien auf junge Amerikaner geführt.

Auf der einen Seite dieses Streits stehen Psychologen wie Jonathan Haidt, der mit Nachdruck argumentiert, soziale Medien hätten verheerende Folgen für junge Menschen. In Generation Angst, das seit seiner Veröffentlichung vor über einem Jahr ununterbrochen auf der Bestsellerliste der New York Times steht, schreibt Haidt, dass Jugendliche in den letzten zehn Jahren steigende Raten von Angststörungen, Depressionen und Selbstverletzungen verzeichnet haben. Der Grund liege, so Haidt, in einer „großen Umprogrammierung“ der Kindheit – ausgelöst durch den Aufstieg sozialer Medien und den Rückgang realer, gemeinsamer Spielzeiten.

Auf der anderen Seite stehen Skeptiker, die auf unsere kollektive Neigung verweisen, die Auswirkungen neuer Technologien zu überschätzen und ihre Folgen zu dramatisieren. Blickt man in die Geschichte zurück, so haben Skeptiker wie Tyler Cowen betont, findet man zu jeder Zeit Menschen, die klagen, „mit der Jugend von heute stimmt etwas nicht“. Und selbst wenn sich diese Menschen des Musters bewusst waren, ist jede Generation historisch nur allzu bereit gewesen zu behaupten, es gebe an ihrer eigenen Epoche etwas Besonderes, das diese Klage diesmal wirklich rechtfertige.

In diesem Streit habe ich mich bislang bewusst aus den Kämpfen herausgehalten. Haidts Sorgen erschienen mir zwar immer plausibel, aber ich hatte zugleich das Gefühl, dass wir noch nicht genügend Belege hatten, um sicher sagen zu können, dass es wirklich so schlimm steht, wie er befürchtet.

Und dann bin ich über ein Diagramm gestolpert, das mir wirklich den Atem verschlagen hat.

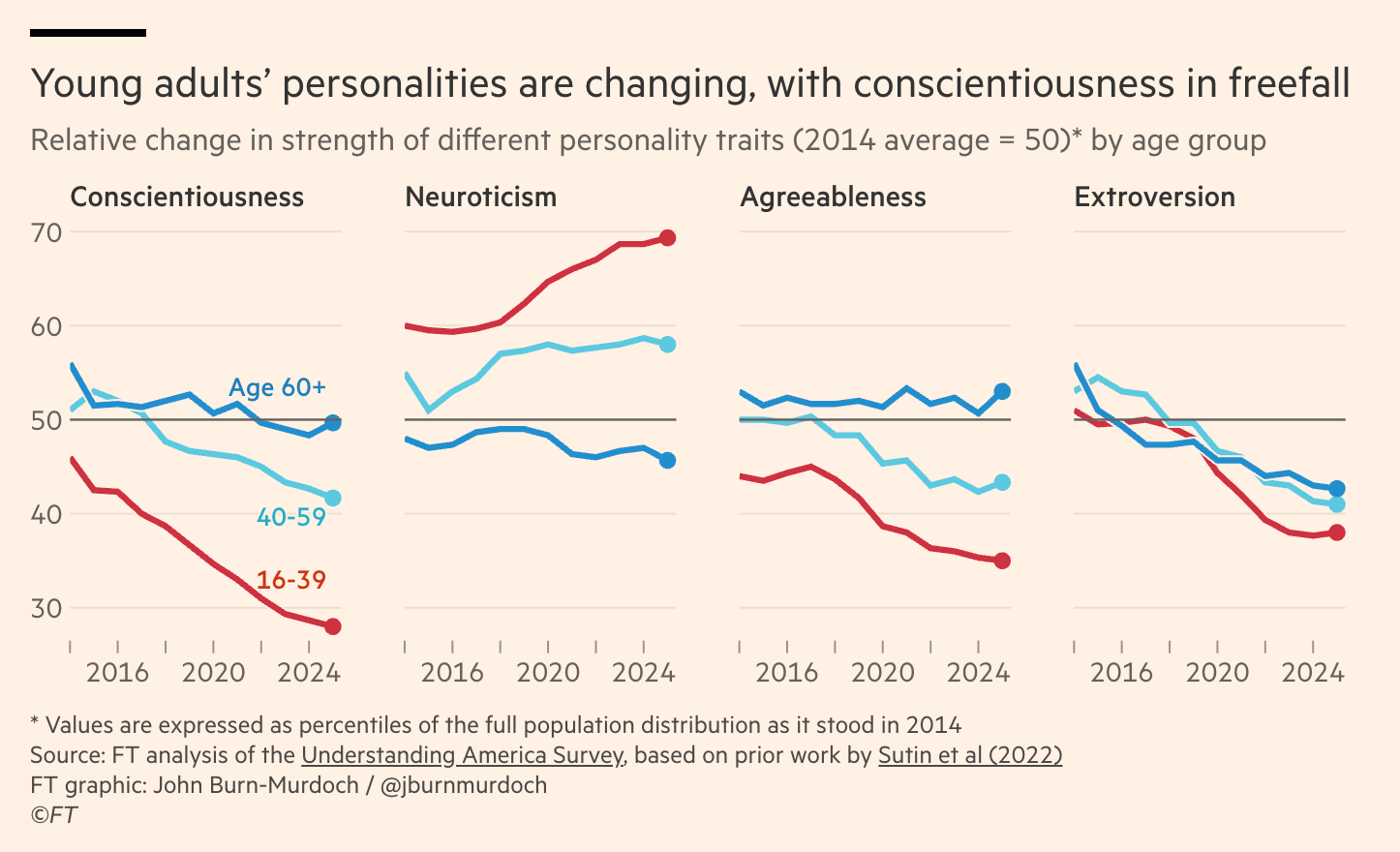

Dieses Diagramm, veröffentlicht vom Financial Times-Journalisten John Burn-Murdoch und basierend auf seiner Auswertung von Daten aus der umfangreichen Understanding America Study, zeigt, wie sich die Merkmale verändert haben, die der in der akademischen Psychologie am weitesten verbreitete Persönlichkeitstest misst. Der sogenannte OCEAN-Test erfasst fünf Dimensionen: Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Jahrzehntelange Forschung hat gezeigt, dass einige dieser Merkmale stark mit Lebenserfolgen zusammenhängen; besonders Gewissenhaftigkeit („die Neigung, organisiert, verantwortungsbewusst und fleißig zu sein“) sagt alles voraus – von größerem beruflichem Erfolg bis zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit, sich scheiden zu lassen. Extraversion (die Tendenz, „kontaktfreudig, gesellig, umgänglich und offen expressiv“ zu sein) wird mit besserer psychischer Gesundheit, größeren sozialen Netzwerken und höherer Lebenszufriedenheit in Verbindung gebracht. Neurotizismus wiederum (verstanden als Neigung zu Ängstlichkeit, emotionaler Instabilität und negativen Gefühlen) korreliert stark mit negativen Entwicklungen wie höheren Depressionsraten, geringerer Lebenszufriedenheit und insgesamt schlechterer psychischer Gesundheit.

Mit diesen Fakten im Hinterkopf wird schnell klar, warum Burn-Murdochs Diagramm zeigt, dass mit jungen Menschen in den letzten Jahren etwas sehr, sehr Beunruhigendes passiert ist:

Was Burn-Murdoch zeigt, ist, dass genau jene Persönlichkeitsmerkmale, die am stärksten mit positiven Ergebnissen verbunden sind, massiv zurückgehen. Vor allem junge Menschen sind in den vergangenen zehn Jahren deutlich weniger gewissenhaft und weniger extrovertiert geworden. Umgekehrt hat jenes Merkmal, das am stärksten mit negativen Lebensergebnissen verknüpft ist – Neurotizismus – stark zugenommen. Plakativ gesagt: Der durchschnittliche 20-Jährige ist heute weniger gewissenhaft und neurotischer als 70 Prozent aller Menschen noch vor zehn Jahren.

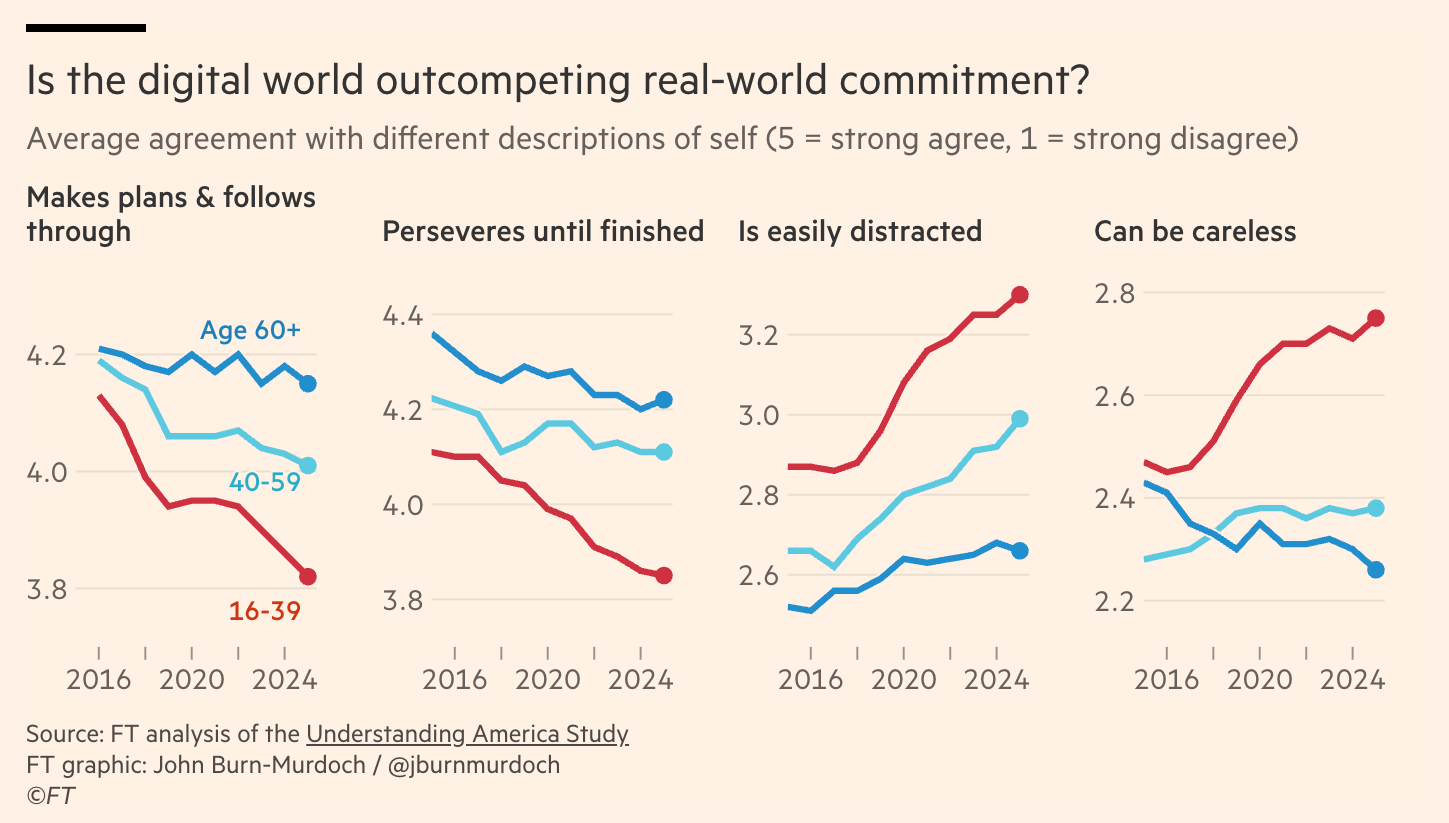

Persönlichkeitstests im Allgemeinen haben sich zwar einen schlechten Ruf eingehandelt – teils aus gutem Grund. Aber es gibt eine riesige Menge an Forschung, die zeigt, dass diese Messwerte, wenn sie nach Jahrzehnten wissenschaftlicher Standards erhoben werden, tatsächlich aussagekräftig sind. Und wenn man eher abstrakt klingende Kategorien wie „Gewissenhaftigkeit“ in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt – was Burn-Murdoch in späteren Diagrammen getan hat –, wird schnell klar, warum. Es ist kaum schwer vorstellbar, dass junge Menschen, die nach eigenen Angaben heute deutlich mehr Mühe haben als ihre Altersgenossen früher, „Pläne zu machen und auch einzuhalten“ oder „an einer Aufgabe dranzubleiben, bis sie erledigt ist“, in vielen zentralen Lebensbereichen ins Straucheln geraten.

Diese Daten beweisen nicht, dass die Veränderungen in der Persönlichkeit direkt durch soziale Medien verursacht werden. Doch zwei Details deuten stark in diese Richtung. Erstens halten einige der naheliegenden alternativen Erklärungen einer genaueren Prüfung nicht stand. Manche Experten etwa haben argumentiert, die COVID-Pandemie sei für einen Teil der alarmierenden Entwicklungen bei jungen Menschen verantwortlich. Das klingt zwar plausibel – doch die meisten der beunruhigenden Veränderungen, die Burn-Murdoch dokumentiert, setzten bereits deutlich vor 2020 ein. Zweitens verbringen junge Menschen wesentlich mehr Zeit in sozialen Medien; und auch wenn viele dieser Persönlichkeitsveränderungen generationsübergreifend zu beobachten sind, konzentrieren sie sich auffällig stark auf genau jene Altersgruppe, die am meisten online ist. Alles in allem ist es schwer, sich vorzustellen, welche gesellschaftliche Umwälzung außer dem Aufstieg der sozialen Medien diese Veränderungen hätte hervorrufen können.

Diese Daten zeigen nicht nur, dass wir uns ernsthafte Sorgen um die Zukunft der jungen Menschen in Amerika machen sollten; sie legen auch offen, dass wir den Einfluss des Internets auf unser Leben grundlegend missverstanden haben. Allem Anschein nach verwandeln uns ausgerechnet jene Werkzeuge, die uns verbinden sollten, in der Praxis in die schlechtesten Versionen unserer selbst.

Heute fällt es schwer, sich an den Optimismus zu erinnern, mit dem viele Menschen die Ankunft der digitalen Welt begrüßten. Doch in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren sagten die Internet-Evangelisten selbstbewusst voraus, dass das Netz – wie Thomas Friedman in The Lexus and the Olive Tree, erschienen an der Schwelle zum neuen Jahrtausend, schrieb – „die Welt miteinander verbinden“ werde.

Mit dem Vorteil des Rückblicks ist es leicht, sich über solche Prognosen lustig zu machen. Aber ihre Logik schien damals durchaus überzeugend. Über fast die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg war es extrem teuer und umständlich, mit Menschen in anderen Teilen der Welt zu kommunizieren. Noch 1930, so Friedman, kostete ein dreiminütiges Telefongespräch zwischen London und New York rund 300 Dollar. Unter solchen Bedingungen war es schwer, ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln oder zu erkennen, dass man vielleicht viele gemeinsame Interessen teilte.

Als Friedman sein Buch schrieb, war ein solches Telefongespräch im Grunde kostenlos. Es lag nahe, sich vorzustellen, dass in einer Welt ohne Kommunikationskosten die meisten Menschen den Austausch mit weit entfernten Menschen suchen würden, die ganz anders sind als sie selbst. Die Hoffnung war, dass die Gesellschaft weitaus kosmopolitischer werden würde: deutlich stärker am Wohlergehen von Menschen interessiert, die anders sind als wir, und deutlich weniger geneigt, diejenigen zu bevorzugen, die unsere Gruppenidentität teilen.

Die Realität, wie wir heute wissen, sieht ganz anders aus. Mit der Möglichkeit, mit jedem beliebigen Menschen zu kommunizieren, verbringen die meisten ihre Zeit in sozialen Medien damit, sich mit Menschen auszutauschen, die sie ohnehin kennen, die ihre Identität teilen oder die exakt dieselben politischen Ansichten vertreten. Die leichtere Kommunikation sollte der Menschheit eigentlich helfen, ihre traditionellen Grenzen zu überwinden und unseren kollektiven Horizont zu erweitern; stattdessen hat sie unsere Instinkte verstärkt und jedes Element unserer Politik und Kultur in einen fiebrigen Kampf zwischen „Eigengruppe“ und „Fremdgruppe“ verwandelt. Die frühen Internet-Evangelisten beschworen eine rührende Vision universeller menschlicher Verbundenheit. Doch die Technologie, die sie in höchsten Tönen priesen, hat uns zu tribalistischen Wesen gemacht, die Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung und politische Überzeugungen immer stärker in den Vordergrund stellen.

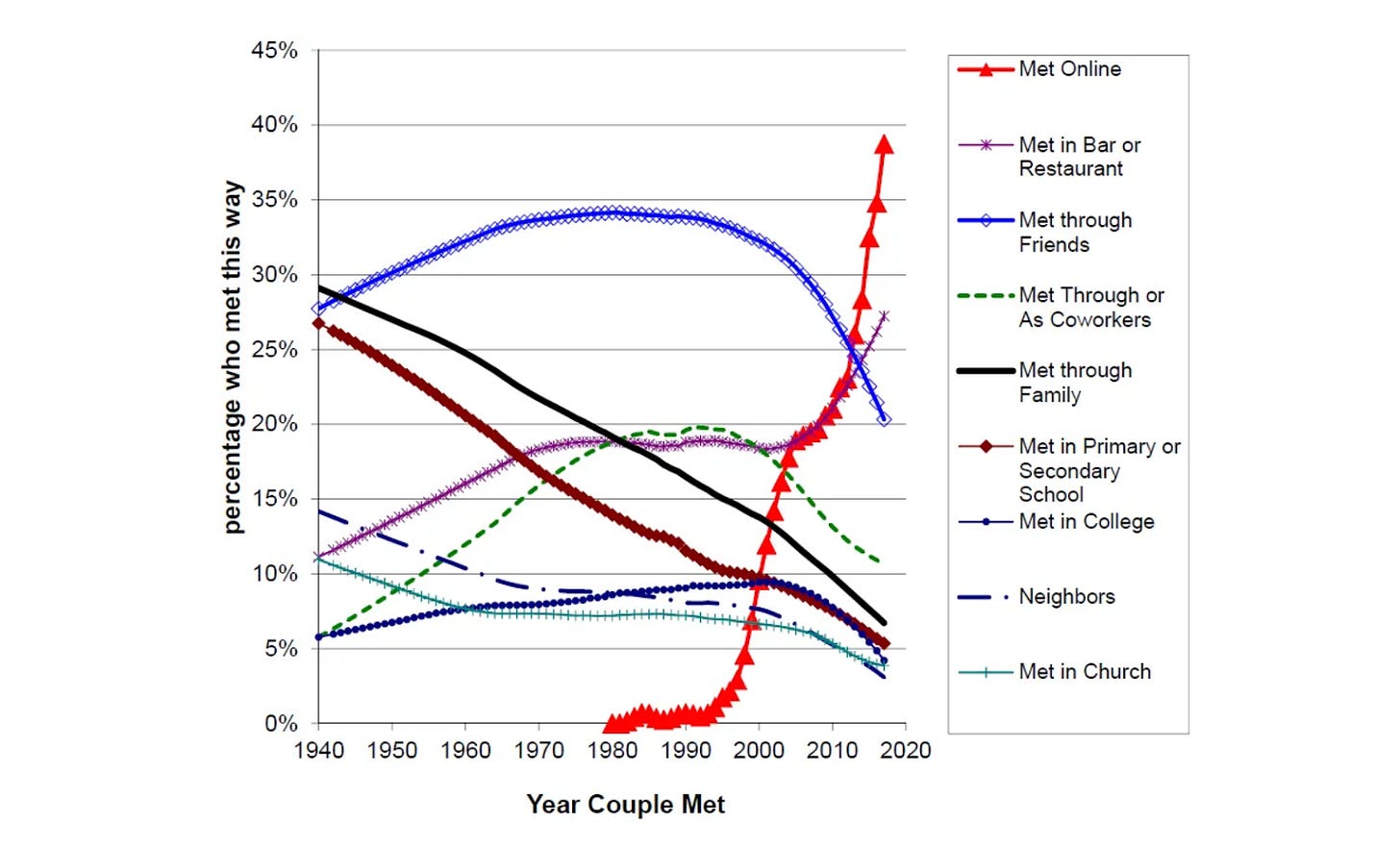

Selbst als sich die ersten großen Prognosen über das Internet als falsch herausstellten, hielten Kommentatoren daran fest, zu glauben, sie könnten die Auswirkungen neuer digitaler Entwicklungen vorhersagen. Nehmen wir das Beispiel Online-Dating.

Die ersten Online-Dating-Dienste wie Match.com tauchten in den 1990er-Jahren auf und verloren im Laufe der 2000er zunehmend ihr soziales Stigma. Dennoch dauerte es eine Weile, bis sie wirklich dominant wurden. Erst in den frühen 2010er-Jahren wurde das Kennenlernen im Internet zur häufigsten Art, wie Paare zusammenfinden – und seitdem steigt der Anteil der Paare, die sich online kennenlernen, exponentiell weiter an:

Als Online-Dating zum Mainstream wurde, gingen viele Kommentatoren davon aus, dass dies zu deutlich mehr Beziehungen oder zumindest zu mehr sexuellen Kontakten führen würde. Eine Gruppe amerikanischer Psychologen schrieb 2012, dass Online-Dating „beispiellose (und bemerkenswert bequeme) Zugangsmöglichkeiten zu potenziellen Partnern“ biete. Ihre Hauptsorge war damals, dass diese große Auswahl dazu führen könnte, dass Menschen dauerhaft unverbindlich bleiben: „Der einfache Zugang zu einer großen Auswahl potenzieller Partner kann eine bewertende, prüfende Denkweise auslösen, die dazu führt, dass Online-Dater potenzielle Partner objektifizieren und möglicherweise weniger bereit sind, sich auf einen von ihnen festzulegen.“

Diese Logik war zunächst plausibel: Im echten Leben ist das Dating-Potenzial auf Menschen beschränkt, denen man physisch begegnet, und es kostet Überwindung, jemanden anzusprechen. Online-Dating-Plattformen sollten theoretisch den Pool möglicher Partner stark vergrößern und die Angst vor Zurückweisung verringern – was eigentlich zu mehr Paarbildungen oder zumindest zu mehr Gelegenheitssex führen müsste.

In der Realität verlief die Entwicklung jedoch ganz anders. Junge Menschen sind heute seltener in einer festen Beziehung als noch vor wenigen Jahrzehnten. Während fast vier von fünf Babyboomern in ihrer Jugend eine romantische Beziehung hatten, war dies bei der Generation Z nur noch etwa bei der Hälfte der Fall – und vieles deutet darauf hin, dass dieser Rückgang bei der Paarbildung auch im Erwachsenenalter anhält. Laut einer Pew-Umfrage von 2023 ist zum Beispiel der Anteil der 40-Jährigen, die noch nie verheiratet waren, in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen.

Wie die Psychologen schon zu Beginn des Online-Datings anmerkten, könnte ein Grund für die geringe Zahl an Paarbildungen heute sein, dass es Menschen bei einer scheinbar endlosen Auswahl schwerer fällt, sich auf einen Partner festzulegen. Vielleicht entstehen weniger stabile Bindungen, weil man sich ständig mit neuen, flüchtigen Bekanntschaften einlässt?

Merkwürdigerweise scheint aber auch das nicht der Fall zu sein. Im Gegenteil: Junge Menschen sind heute deutlich seltener sexuell aktiv als früher. Laut einer Studie hatten zwischen 2013 und 2015 rund 9 Prozent der Männer im Alter von 23 bis 32 Jahren im letzten Jahr keinen Sex; in den aktuellen Daten von 2022 bis 2023 ist dieser Anteil in derselben Altersgruppe auf 24 Prozent gestiegen.

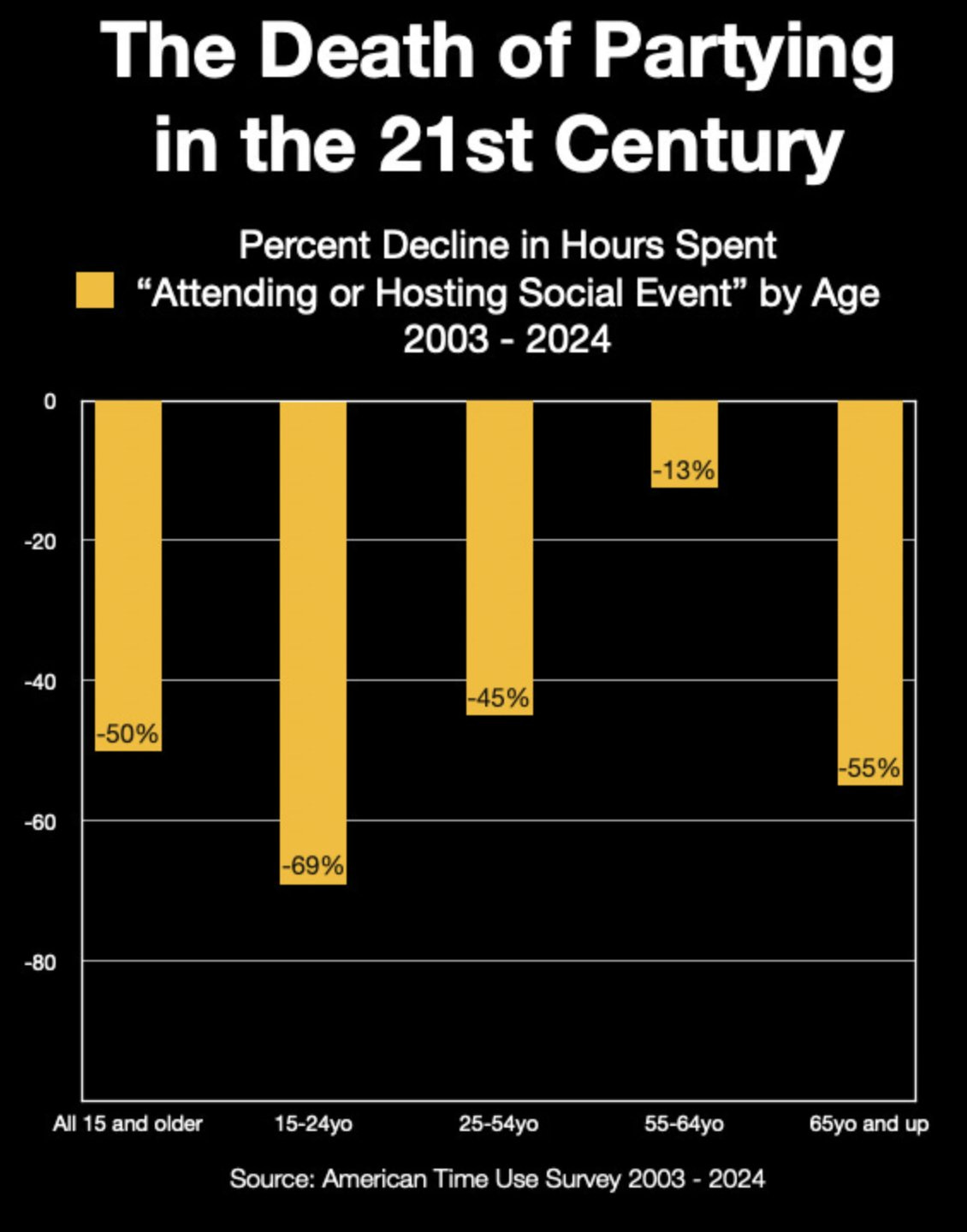

Die USA erleben also nicht nur eine romantische Flaute, sondern auch eine soziale. Wie Derek Thompson kürzlich zeigte, verbringen Amerikaner seit zwei Jahrzehnten deutlich weniger Zeit damit, mit Freunden oder Nachbarn zusammenzukommen. Zwar gilt dieser Trend für alle Altersgruppen, doch er ist besonders stark bei jungen Menschen ausgeprägt: 15- bis 24-Jährige nehmen heute 69 Prozent seltener an gesellschaftlichen Veranstaltungen teil oder richten solche aus als Gleichaltrige vor zwanzig Jahren.

Das Internet sollte uns eigentlich erkennen lassen, wie viel wir mit Menschen gemeinsam haben, die ganz anders sind als wir. Es sollte es leichter machen, romantische Partner und Freunde zu finden. Und all das sollte uns zu besseren Versionen unserer selbst machen.

Die Realität ist radikal – und deprimierend – anders ausgefallen.

Trotz praktisch kostenfreier Kommunikation für den Durchschnittsnutzer hat das Internet weltweit eine Rückkehr zu Identität und Tribalismus befeuert. Obwohl es uns eine endlose Auswahl potenzieller Partner präsentiert, sind heute mehr Menschen allein und enthaltsam. Und obwohl es einfach geworden ist, Gleichgesinnte zu finden, treffen sich die Menschen deutlich seltener als früher „in der echten Welt“. All das hat paradoxerweise dazu geführt, dass junge Menschen zunehmend Persönlichkeitsmerkmale wie Neurotizismus ausprägen – und damit immer schlechter gerüstet sind, um dem Leben zu begegnen.

Das ist eine erschreckend negative Bilanz. Aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Vielleicht liefern uns zwei Jahrzehnte an Daten inzwischen genug Anhaltspunkte, um die langfristigen Auswirkungen des Internets besser vorherzusagen, als wir es zu Beginn des digitalen Zeitalters konnten. Dennoch sollten wir uns bewusst machen, dass wir die Folgen des Internets bisher in jeder Phase völlig falsch eingeschätzt haben. Und wir stehen immer noch am Anfang dieser Ära – mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz, die unsere Welt womöglich ebenso grundlegend verändern wird wie einst die Erfindung der sozialen Medien. Vielleicht gelingt es uns irgendwann doch, die Gewohnheiten, Normen und Regeln zu entwickeln, die den bislang so zerstörerischen Einfluss des Internets auf unsere Gesellschaft abmildern können.

Angesichts der derzeitigen Lage scheint das zwar unwahrscheinlich. Aber ich will nicht ausschließen, dass hinter der nächsten historischen Ecke doch irgendeine Form der Rettung wartet. Denn wenn uns die kurze Geschichte des Internets eines gelehrt hat, dann, dass wir den gesellschaftlichen Einfluss solch revolutionärer Technologien fast unmöglich voraussehen können.

Dieser Text wurde mit Hilfe von KI übersetzt und von Niya Krasteva redigiert.

Hier werden all die negativen Veränderungen auf das Internet bezogen. Aber es gibt noch eine andere komplexe Entwicklung, der wachsende Wohlstand. Er macht uns träge und vielleicht auch dumm. Zugleich studieren immer mehr junge Menschen Humanwissenschaften. Beschäftigen sich dabei vorrangig mit sich selbst und ihren Wehwehchen. Aber nicht mit ihrer realen Umwelt. Sicher spielt das Web eine Rolle in dem Prozess. Aber wirklich in dieser unmittelbaren Ursache-Wirkungs-Beziehung?